※このページに書いてある内容は取材日(2018年05月10日)時点のものです

愛南の海はマダイの養殖にぴったり

私は,おもにマダイの養殖をしている「大西水産有限会社」の3代目社長です。会社のある愛南町は魚の養殖がさかんで,とくにマダイの養殖では ,市町村別で全国2位です。愛南の海は,マダイを育てるのにぴったりの環境なんです。

マダイには15℃から25℃の水温が適温ですが,黒潮の分流のおかげで,愛南の海水温は一年中,ほぼこの温度帯です。また,リアス式の地形のおかげで穏やかな内湾があり,海岸から急に海が深くなるので,陸の近くに養殖いけすを置くことができます。さらに,潮の流れが速いので海水はいつも新鮮ですし,魚は適度に泳いで身がしまり,おいしく育つんです。

大西家では,私の曾祖父の代は巻き網漁を手がけ,イワシや小さなアジ,サバをとっていました。祖父の代のときに巻き網の小魚をエサにしてハマチの養殖を始め,やがて海の環境に合ったマダイ養殖が増えていきました。

現在,愛南町の養殖業者は30ほどです。マグロ,カンパチ,クエなども養殖されていますが,9割の業者がマダイを養殖していて,中にはマダイ養殖では全国トップクラスの大きな会社もあります。大西水産はマダイおよそ60万匹を飼育していて,規模としては中堅どころの会社です。最近では事業の幅を広げようと,クエやサツキマスの養殖も試験的に手がけています。

愛情を注ぎ健康に育てる

養殖業では,魚を健康でストレスなく大切に育てようと努めます。しかし産業なので,コストと作業効率を重視しなくてはなりません。飼う日数とエサの量は少なくしながら,なるべく大きく健康な魚を育てることが目標です。ですから,その日の海の状態や魚の様子を観察し,魚がむだなくエサを食べるよう,エサをあげる回数や時間帯,量などを調節しているんです。

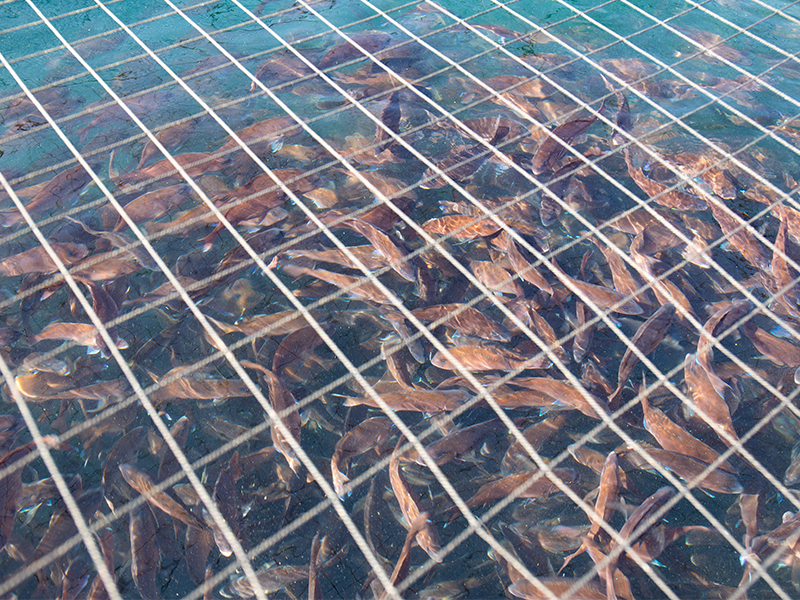

マダイを飼ういけすは,縦横それぞれ12mの四角い枠に水深10~12mの網を張ったものです。今は40台のいけすでマダイを飼っています。マダイは8,9cmぐらいの,金魚ほどの大きさから育てるんです。かわいいですよ。稚魚は専門の業者から年に2回,12月~1月に「秋仔」と,5~6月に「春仔」を仕入れます。秋仔は,1年8か月から2年3か月ぐらい育てて出荷します。いけすごとに順番に出荷し,出荷し始めのサイズは1kgほどですが,最後には2kgを超えます。年末年始の需要の多い時期に,ちょうど食べやすい1.7kgほどに育てるのがポイントです。春仔は,1年7か月から1年10か月ほど育てます。出荷時のサイズは1.4kgから1.8kgぐらいの幅です。

マダイは夏にエサをよく食べるので,春仔のほうが短期間で大きくなり,エサのコストとしては効率がいいんです。しかし夏には病気のリスクが高くなり,春仔は一匹ずつワクチン注射を打たなくてはならないので,この分のコストと労力はかかってしまいます。春仔と秋仔の2サイクルで飼うのは,病気や事故などのリスクの分散,作業の分散,それから出荷の分散で収入の時期を分散できることなどのメリットがあるんです。

日々の管理も大きな作業もていねいに

日々の仕事はエサやりと観察が中心です。今は,太陽光発電で動く自動給餌機を使うのが一般的で,設定した時間に一定量のエサが自動で出ます。私たちは週に4回ほどエサを給餌機に補充します。エサを与えない日もあるんですよ。マダイの食欲は空腹の日があると刺激されるようで,変化をつけてあげるのがいいんです。

出荷までの作業のうち,いちばん手間のかかる作業は,「分養」ですね。一つのいけすに3万匹飼っていたのを1万2,3千匹ずつに分ける作業です。稚魚が育って,いけすがきゅうくつになるからです。一匹ずつ手網ですくって別のいけすに移していく,とても根気のいる作業です。最初から一つのいけすに1万数千匹で飼えばいいと思うかもしれませんが,一定以上の密度で飼うと,エサを食べるのが競争になり,結果的に多く食べてくれるんです。密度が薄すぎると,のんびりしてしまってエサを食べる量が少なくなります。それに,いけすの台数が増えると,網の交換の労力も大きくなってしまいます。

いけすの網の交換もまた,大仕事です。網に海藻などがつくと海水の流れが悪くなり,いけすの中が酸素不足になります。そこで,稚魚用の目の小さな網は2,3か月ごと,目の大きな網は半年ごとに交換します。はずした網は洗ってメンテナンスをします。

いよいよ出荷を迎えると,移動用のいけすに数百匹ずつ移し,船でゆっくりと岸壁の作業場まで引いてきます。一匹ずつ重さを測り,傷などの確認をしたら,生きたまま出荷する「活魚」は数匹ずつ専用のカゴに入れ,海水を満たした専用のトラックに積みます。それ以外は鮮度を保つため血抜きをし,運送会社の冷蔵車で送り出します。無事に出荷できた達成感とともに,高値を祈る思いで見送っています。

エサのコストを削る

大西水産では,私のほかに社員7人とパート社員2人が働いています。私は生産や作業の計画を立て,現場の作業はなるべく現場責任者の社員に任せています。社長の役割は経営の仕事です。コストの見直し,販売の交渉,新しい設備や養殖技術の検討などですね。

私は愛媛大学で学び,マダイのエサの研究をしました。卒業後,大阪の水産卸売会社に就職したのですが,父の病のため1年ちょっとで退職し,24歳で大西水産の社長になりました。ところが社長になってみると,経営は楽ではなく借金も予想以上にあることがわかりました。そこで徹底的にコストを見直し,経営も技術も「どんどん変えていこう!」という強い思いで,これまで4年間チャレンジしてきました。

マダイの養殖では,生産コストの7割近くがエサ代です。少しでも安くエサを仕入れられるようにエサの仕入れ先を見直し,エサの内容も工夫しました。養殖のエサは生のものやドライペレットなど,タイプや栄養素がさまざまで,たくさん種類があるんです。大学での研究を生かして,いろいろなメーカーのエサを混ぜて試験した結果,やっと最近「これかな」という配合が見えてきました。先日,私が配合したエサで育てたマダイを初めて出荷したのですが,計算すると父の代のときよりコストが下がっていて,すごくうれしかったですね。これがスタートで,まだまだこれからですが。

ICT技術を使った新しい試み

IT企業と手を組んで,おもしろい技術の共同開発もしているんですよ。最新のICT技術(情報通信技術)を使い,自動給餌機とスマートフォンをインターネット経由で繫げています。自動給餌器には水中カメラがついているので,いけすの中のライブ映像をスマートフォンアプリで見ることができるほか,アプリ上から給餌の遠隔操作もできます。出張先にいても,スマートフォンがあればいけすの様子を見て,エサをあげることができるんです。映像は定期的に録画もされているので,後から見ることもできます。ITベンチャー企業と組み,2年ほどうちの養殖場で実証試験をして開発し,最近,製品化されたものです。

マダイは与えたエサを全て残さず食べているわけではないんです。食べる量は,水温や潮の流れなどの条件に左右されます。でも,海にあるいけすをずっと監視しているわけにはいきませんよね。そこで,水中カメラでエサを食べる様子を見て,よく食べているようならスマートフォンの遠隔操作でエサをどんどん投入し,あまり食べなければ給餌を止める。これができれば,エサのむだがなく,コストを大幅に削減できます。録画された映像を見れば,少し前の状態をさかのぼって確認することもできます。また,最近気づいたのですが,営業に行った先でライブ映像を見せると会話がはずみ,うちの会社に興味を持ってもらえるという効果もあるんです。

新たな挑戦をしつつ食の文化を守る

私は,大学時代に出会った「継続は革新の連続なり」という言葉が好きなんです。たえず新しいことを取り入れないと,会社は継続できないと思っています。

これからは自分で育てた魚を自分で売ることにも挑戦しようと思い,オリジナルのエサの成分の研究を始めたところです。ミカンの皮を与えたマダイや,オリーブを食べさせたハマチなど,エサの成分によって香りや色をよくした養殖魚がブームになっていますが,ミカンやオリーブと勝負できるような,大西水産独自の「何か」を見つけたいんです。今後,大西水産の鯛を売り出していくのに備えて,最近,「福の鯛」というブランド名を考え,商標登録したところです。

「食」はひとの命を支え文化を産み育てるもので,それを支える仕事には,大きな責任とやりがいを感じます。昨年,娘が生まれ,お祝いの伝統行事では自分が育てた大きなマダイを振る舞いました。こんな幸せなことはありません。これからは,お客さんの「おいしかった」という声を直接もっと聞けるような経営の仕組みに向け,今以上にがんばりたいと思っています。

社長を継ぐまでの道のり

私は大西家に久々に生まれた男の子で,「跡取り」として宝物のように育てられました。特に祖父はかわいがってくれ,よく養殖のエサやりに連れていってもらって,楽しかったですね。私は小さい時から魚釣りが大好きで,釣り好きの社員を保護者がわりにして,夜のイカ釣りにも夢中でした。

高校は,甲子園の常連校に野球のスポーツ推薦で入学しました。ところがあまりの厳しさに耐えられず,途中で脱落してしまったんです。人生初の挫折です。途方にくれていた時,数学の成績がそこそこよかったこともあって担任の先生が理系コースに移るよう勧めてくれました。おかげで愛媛大学にも進学でき,そこから新たな人生の扉が開いたような感じです。父は一度も「家業を継げ」と押しつけることはありませんでしたが,私は大西水産を継ぐと決め,大学では養殖の勉強をしました。そこで学んだことは今の仕事に大いに役に立っています。