社会の役に立つさまざまな精密部品を製造

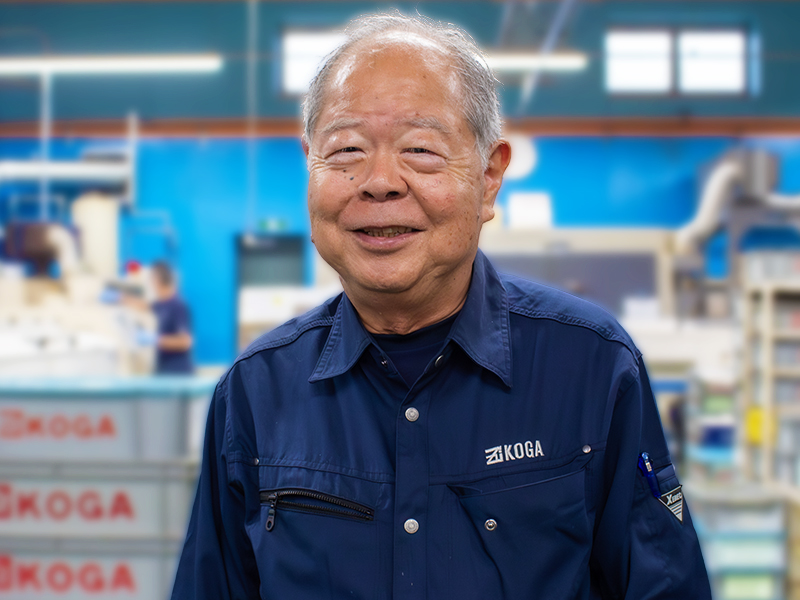

私は「古河製作所」という町工場の副社長を務めています。古河製作所は1961年に、私の父と2人の兄によって設立されました。現在は私の甥が社長を務めています。東京都荒川区町屋には本社と工場があり、また埼玉県八潮市に5つの工場があります。工場では約90名が勤務しており、会社全体では約130名の従業員が働いています。

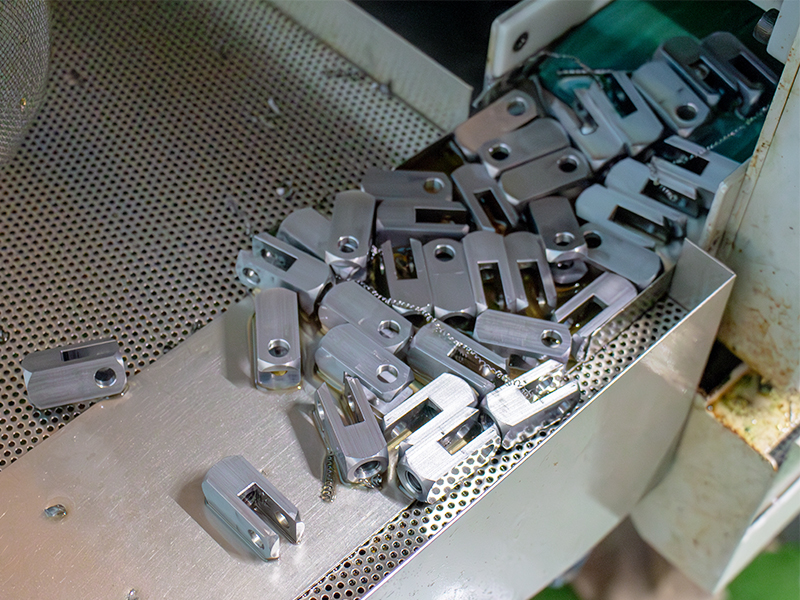

工場で製造しているのは、精密機械などに使われる金属部品です。創業当初はスキーブームの後押しもあり、スキー板とブーツを固定する「ビンディング」という金具の製造や組み立てを行っていました。時代の流れとともに製造する製品が変化して、現在は、圧縮した空気の力で機械や装置を動かす「空圧機器」などの精密機械の部品を製造しています。身近な例としては、電車の自動ドアを開閉するためのシリンダーや、スキューバダイビングで使用する空気の入ったタンクに付いているバルブの部品などを作っています。

しかし、私たちが製造する部品の多くは、工場や作業現場で使われる産業機械や病院で使われる医療機器など、日常生活ではあまり目にする機会がないものに使われています。例えば、国際通信に使われる海底ケーブルのコネクタや、半導体のチップを作るための機械など、社会で重要な役割を担うさまざまな部品にも、私たちの技術が生かされています。

ステンレスなど、加工が難しい金属材料にも対応できる技術力

当社が扱っている金属部品の材料は、約6割がステンレスです。ステンレスは非常にさびにくく耐久性が高いため、水中で使われる海底ケーブルなどにも適した材料です。一方で、数ある金属の中でも硬くて粘りが強いため、加工が難しいという特性があり、加工に対応できる会社は少ないのが実情です。ステンレスのように加工がしづらい、「難削材」と呼ばれる材料の加工を積極的に請け負っているのも、当社の強みです。

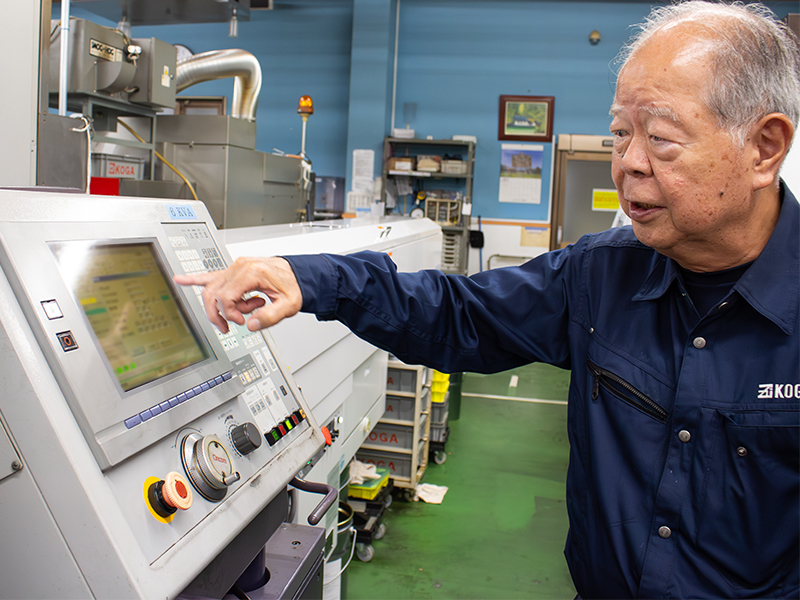

材料の加工には、主に「複合加工機」という工作機械を使用します。複合加工機は、お客さまからいただいた図面に基づいて、部品のサイズや穴を開ける位置などをプログラミングして加工する機械です。

この機械の特徴は、通常は複数の機械を使って行う切削加工の工程を複合化し、1つの機械だけで完結できる点にあります。棒状の金属材料を機械に投入すると、プログラム次第で、丸や四角など、さまざまな形状の部品を作ることができます。通常、部品1つあたりの切削は1、2分で完了しますが、複雑な形状の部品の場合、さらに別の機械を使用して加工を行うこともあります。このような多工程の製品の場合、生産数にもよりますが、納品までに1、2か月程度の時間を要することもあります。

自社で品質を保証できない製品は受注しない

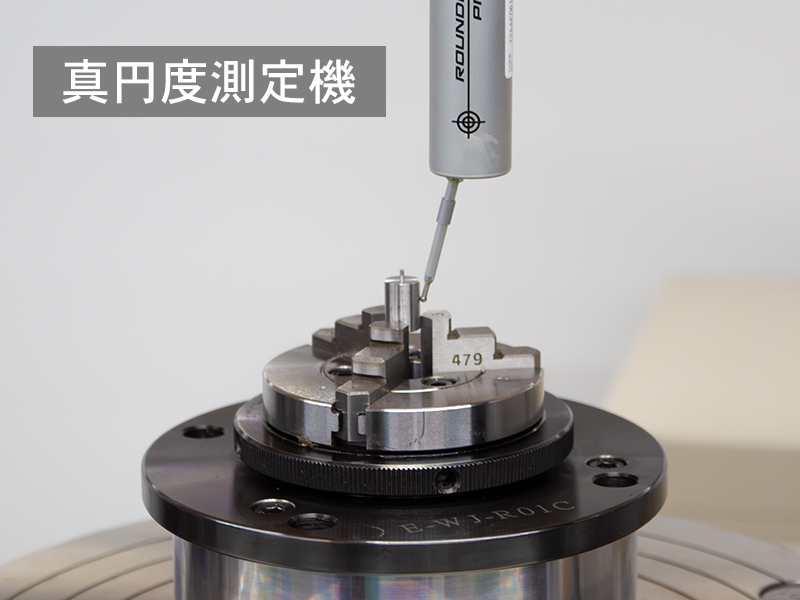

部品を製造する上で大切な要素は、品質、納期、コストの3つです。特に当社は、60年以上にわたってものづくりに真剣に向き合ってきた会社として、品質に対する強いこだわりがあります。そのため、「自社で品質を保証できない製品は受注しない」という方針に基づき、自社で製品の品質をしっかりと検査する体制を整えています。例えば、部品の円形部分を計測するためには、「真円度測定機」という機械を使います。この機械は、部品の円形部分の外周をなぞることで、円にゆがみがないか、設計どおりのサイズであるかを確認するものです。一見きれいな円形に見えるものでも、円にわずかなゆがみがあると、機械の破損などにつながります。こうした危険性を排除するためにも、正確に計測する必要があるのです。こうしてさまざまな測定機や目視検査などを用いてその都度チェックすることで、高品質な部品を提供しています。

とはいえ、高品質なものを作れる技術があっても、他社とのコスト競争に勝てなければなかなか受注にはつながりません。そのため、品質にこだわりながらも、コストを下げる努力は欠かせません。例えば、自動で部品加工ができるという複合加工機の強みを生かし、従業員が帰宅した後の夜間にも機械を稼働させるなど、生産力を高める工夫をしています。お客さまから「こんなに安くて品質がいいものをどうやって作っているの?」と驚かれるような製品を提供し、古河製作所のブランド力を高めていきたいと考えています。

コミュニケーションから生まれる信頼関係

製造業全般にいえることですが、この仕事で特に難しいのが納期の調整です。動かせる機械の台数には限りがあるため、突然依頼が来たときには対応できないこともあります。私は長年、営業部長を務めていたため、納期調整を行う機会も多く、こうした課題には何度も直面してきました。

このような状況で重要になってくるのが、やはりコミュニケーションだと思います。注文をいただいた際、すぐに対応できない場合は、自分たちの現状を正直に説明し、交渉を行います。「製造開始までの数日間は今ある在庫で対応し、その間に体制を整えさせてほしい」といった提案をすることで、取引先との調整がスムーズに進むこともよくあります。

また、私たちは町工場でありながら商社的な側面も持ち合わせており、多くの町工場と協力関係を築いています。自分たちの生産能力を超える大きな案件の依頼があった場合には、最初からお断りするのではなく、同業の協力会社に協業を依頼することもあります。協力会社とも密にコミュニケーションを取り、困ったときには町工場同士で助け合える体制を整えています。この仕事をしていると、人とのつながりの大切さを実感する機会がよくあります。

創業当時からの思いと技術をつなぎ、100年続く会社に

当社は、新しい技術や領域の開拓にも積極的に取り組んでいます。この姿勢は、先代の社長である兄から受け継がれたものです。兄は設備投資に積極的で、仕事を受注する際に既存の機械で対応できない場合は、その都度新しい機械を導入して対応していました。その結果、受注できる仕事の範囲がどんどん広がっていき、会社の規模も着実に大きくなっていきました。今後も技術革新が進んでいく中で生まれる多様なニーズに応えられるよう、技術力を磨いていけたらと思います。

今年、創業63年を迎えた古河製作所の次なる目標は、「100年企業」になることです。100年続く会社を目指して、町工場の技術力を次の世代につないでいくことが、私のミッションだと思います。

運動神経も抜群、クラスのまとめ役で頼られる存在だった

子どものころの私は明るく活発で、クラスのリーダー的な存在でした。積極的にまとめ役をしていたので、先生からの信頼も厚く、かわいがられていたと思います。運動も得意で足がとても速く、徒競走では学校一の成績を誇っていました。中学時代は陸上部に所属し、荒川区の連合体育大会で400メートルリレーや1,000メートル走の選手を務めました。当時は1964年の東京オリンピックが開催されたばかりのころで、大会が行われたのも東京オリンピックの舞台となった国立競技場でした。1,000メートル走で3位入賞を果たし、国立競技場の電光掲示板に自分の名前が表示されたときのうれしさを今でもよく覚えています。

また、読書も好きで、学校では図書委員長を務めていました。休み時間になると、学校のみんなに本を読んでもらうために、本を読みながら廊下を歩いて、自分が読書に夢中になっている姿を見てもらおうとしたこともありました。自分に自信があり、目立ちたがり屋な子だったのだと思います。

家業の手伝いを通じて、部品加工の楽しさに気づいた

父と兄2人が独立して会社を設立したのは、私が小学5年生のときです。私は6人兄弟の五男で、創業者である長男、次男とは少し年が離れています。それでも、家族の仕事を手伝いたいと思い、学校から帰ったらすぐに工場に向かい、製品の選別などの手伝いをしていました。当時は今のように、機械を使って材料を加工する技術がなく、切削加工に使う刃物も自分たちで作り、それを用いて加工を行っていました。父や兄たちが自分で研いだ刃物を使って部品を作っていく姿を間近で見ているうちに、ものづくりに対する興味が湧いていきました。

高校進学後もアルバイトとして、友達と一緒に自社の部品加工を手伝っていました。両親は自営業にはリスクがあるため、私には別の道に進んでほしいと思っていたようですが、そのころには勉強よりも部品加工の仕事が楽しくなり、「自分はものづくりに向いている」と感じるようになりました。そして、次第に自分も家業に入りたいと思うようになりました。高校を卒業した後はそのまま古河製作所に入社し、以来ずっとものづくりに携わっています。

みなさんの中には「専門的な勉強をしていないと工場で働けないのではないか?」と思う人もいるかもしれません。しかし私自身、工業高校出身ではなかったので、図面や工作機械について勉強を始めたのは入社後からです。付き合いのあった町工場の社長が師匠になってくれました。ものづくりを専門的に学んでいなくても、やる気さえあれば仕事を通じて自然とスキルが身につきます。工作やものづくりに興味がある人には、ぜひこの世界に飛び込んで挑戦してほしいです。

自分だけの夢を探して、自分の力で道を切り開いてほしい

私が子どものころは、東京オリンピック(1964年)や大阪万博(1970年)が開催され、工業化が進んで経済が急成長していた時代でした。日本全体がとても活気づいていて、子どもながらに明るい未来を想像してわくわくしました。しかし、今の世の中には、そんな「夢」がなくなってしまったのではないかと感じることがあります。景気の悪化もそうですが、かつては世界をリードしていた日本の技術力も外国に追い抜かれ、以前のような活力を失っています。ものづくりに関わる者として、今の日本が世界に発信できる技術とは何かを考えると、こうした現状にがっかりします。

だからこそ、みなさんにはぜひ「夢」を大事にしてほしいと思っています。ただ敷かれたレールに乗って、決められたことだけをやるだけでは、本当にやりたいことを見つけるのは難しいです。一度自分が持っている夢と向き合って、自分が将来どうなりたいのか、どうしていきたいのかを真剣に考えてみてください。夢がないといわれる時代だからこそ、自分で描いた夢を信じて、自分の力で突き進んでほしいと思います。その力はきっと、日本の未来を切り開く原動力になるはずです。