※このページに書いてある内容は取材日(2023年10月19日)時点のものです

小説の「中身」を作り、読者に届ける

私の仕事は、言葉を物語にして、そして作品として届けることです。みなさんが普段、本屋さんで目にしている本は、作者のほかに編集者や校正者、ブックデザイナー、印刷業者など、さまざまな人たちの手が加わって、みなさんの元へ届けられています。私は本の「中身」、特に小説の中身である物語を書く仕事をしています。小説家の仕事を始めたのは2015年からです。

小説を書くときは、まず「プロット」を作ります。プロットとは、物語のテーマや設定、あらすじ、キャラクターなどを大まかにまとめた、物語の設計図のようなものです。プロットができたら、出版社の担当編集者に見せて、面白いものにするために話し合いを重ねます。そうして、ある程度でき上がったところで、担当編集者がプロットをもとに企画書を作って、出版社の企画会議に提出します。会議では、読者に面白いと思ってもらえるか、買ってもらえるかといったことが判断され、企画が通ったら、いよいよ実際の原稿を書き始めます。

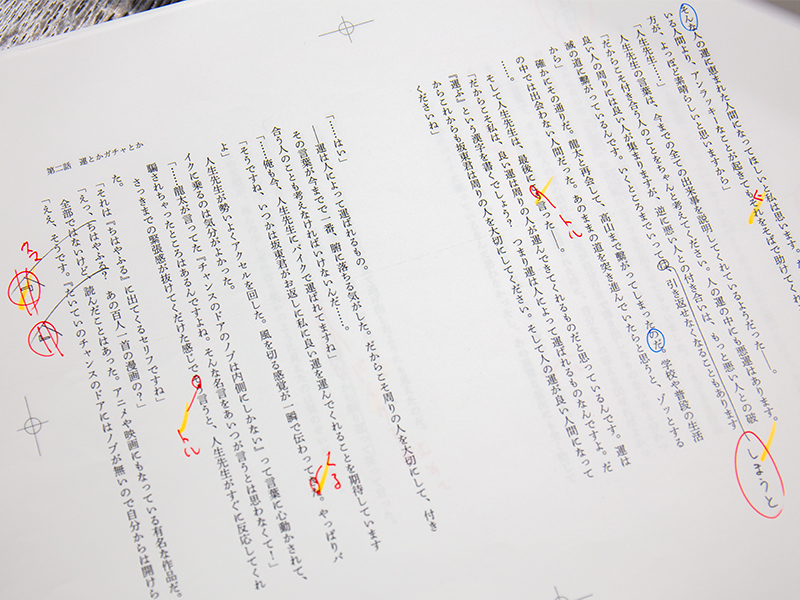

私の場合、小説の原稿はだいたい2か月くらいかけて書いていきます。この最初の原稿を「初稿」といいます。初稿ができたら、担当編集者に見せて、直したほうがいいところをアドバイスしてもらいます。そして、そのアドバイスをもとに原稿を書き直すという作業を、1か月くらいかけて3回ほどくり返します。この作業が終わると、原稿は、本にするために文字の形や大きさ、配置などをデザインした「ゲラ」というものになります。原稿がゲラになった後は、文章に誤字脱字がないか、間違った意味で使っている言葉がないかなどをチェックする「校正」という作業を、編集者や校正者とともに2回ほどくり返します。校正が終わると、小説の中身が完成します。

本になった後は、本屋さんでサイン会を行ったり、SNSで宣伝や告知をしたり、時には読者とコメントのやり取りもしたりして、小説をより多くの人に届ける努力をしています。

物語のアイディアを常に考えている

執筆中、私はだいたい午前11時ごろに起き、朝食と昼食を兼ねた食事をとって、午後1時くらいから午後6時くらいまでの時間帯に集中して原稿を書きます。原稿を書く時間は1回につき1時間と決めていて、1時間経ったら休憩を入れてから、また書き出します。私はプロットを作るときには相当悩んだり迷ったりするのですが、プロットがまとまれば、原稿を書いているときに途中で行き詰まることはほとんどありません。その日の執筆を終えた午後6時からは散歩や買い物に出かけたり、大好きなテレビドラマや映画を見たりして過ごします。こうした時間に、作品づくりのヒントを得たり、物語のアイディアの種を見つけたりすることが多いので、何か思いついたことがあったらスマートフォンのメモ帳に書き留めるようにしています。寝るのは午前4時くらい。夜更かしなタイプです。

物語のアイディアは、机の前に向かって考えているだけでは思い浮かばないことが多いです。だから、私は散歩に行っているときも、大好きな本を読んだり映画を見たりしているときも、常に物語のアイディアを探しています。執筆をしていないときでも、常に物語の種を探しているので、休みの日もずっと仕事で、仕事の日もずっと休みのようなあいまいな時間が続いていて、仕事と休みの境界線がないことが、この職業ならではともいえます。

企画がボツになると、お金がもらえない

小説家の仕事をしていて、一番ピンチだと感じるときは、物語のアイディアが思い浮かばなかったり、まとまらなかったりするときです。物語を書くためには、プロットが必要です。プロットは元からあるわけではないので、一から自分で作らなければなりません。ところが、1年たってもアイディアが出てこないこともあるし、1年かけて考えたものがボツになることもあります。ボツになった企画も、ボツになるまではずっとその企画のことを考えているので、その間、ほかの物語は書けません。当然、その間はお金がもらえません。そこが小説家の仕事の大変なところです。

企画が通って、作品を世に出すことができても、作品の評価が低かったり、売れ行きがよくなくて続編を出せなかったりしたときには落ち込むこともあります。作品は自分自身を映す鏡でもあるので、SNSなどでダイレクトに作品に対するよくない評価が伝わってきたときはやっぱりつらいですね。でも、そういうときは、家族や親しい友人、何より自分を応援してくれているファンの方々の言葉を思い出して、自分を奮い立たせています。

小説を書く醍醐味

小説を書いていると、気持ちが高ぶる瞬間があります。そういうときはだいたい物語の世界に入り込んでいるときです。猫が主人公の話を書いたときは、私が猫好きなこともあって、感情移入してしまい、泣きながら書きました。そんなふうに感情を乗せて書けたときは、いい文章になることが多く、自分自身に対しての満足感を感じます。

また、小説家の仕事をしていて一番やりがいを感じるのは、読者から作品を読んだ感想がファンレターやSNSなどで届いたときです。私の作品は人生論や生き方をテーマにしたものが多いのですが、「この本を読んで救われました」といった前向きな言葉をもらえたときなどは、物語を書いてよかったと心の底から思います。こうしたときに、物語を通じて、人と人との温かいつながりを感じられることが、小説家という仕事の幸せなところだと思います。これからも自分を応援してくれる方々の声を大切にして、よりよい作品を届けたいと思っています。

人と人とのつながりを物語にする

物語を書くときは、「人と人との関係性」を大切にしています。12年前の2011年に、私は白血病になりました。重い病気になって自分が死んでしまうかもしれないということを考えたときに、自分の存在が何もなかったことになるのだけは嫌だなと思いました。だけど、自分の健康状態が失われても、嫌なことがあっても、家族や友人との関係が変わらずにあり続けていたことに本当に救われました。だから、骨髄移植を経て、元気に暮らせている今は、日常で自分が出会った人たちとのつながりを大事にして、今までも、そして、これから先もずっと物語を書いていこうと思っています。

作品にも、私の身の回りにいる人たちとの会話や出来事が生かされています。例えば、『さよならの向う側』という作品に登場する小学生の男の子の「大丈夫」という口ぐせは、私が子どものころに、大丈夫なときも大丈夫でないときも「大丈夫」と言って、親を困らせていたことをもとにして書いています。

取材で出会った人たちをモデルにして書くこともあります。例えば、学校を舞台にした物語を書くときは、実際に学校に行って子どもたちと会話したことや、彼らが抱えている悩みなどを物語に盛り込んでいます。こうした実際にあった日常の出来事を書くことによって、読者に身近な物語だと思ってもらえるように工夫をしています。

脚本づくりから始まった小説家への道

物語を書いて人に喜んでもらえる経験を初めてしたのは、高校3年生の文化祭で劇の脚本を担当したときでした。当時『奥様は魔女』という海外ドラマのリメイク版がはやっていたのですが、その設定だけを借りて、登場人物をサッカー選手のロナウジーニョに変えたり、時事ネタを入れたりして、パロディー劇を作りました。それがすごく受けて、物語を書きたいと思う原点になりました。

高校卒業後は、大学に通いながら、「シナリオ・センター」という脚本の専門学校で勉強して、映画の脚本家を目指しました。脚本の仕事を少しずつするようになっていたときに、出版社から小説を書いてみないかというお話があり、小説に挑戦することになりました。

小説を書いてみようと思ったのは、自分一人で作品を作り上げてみたいという思いがあったからです。それまで書いていた映画の脚本はセリフが中心で、俳優の演技や撮影、音楽などが合わさって一つの映像にならないと完結しません。それに対して、小説は風景の描写から登場人物の行動までをすべて、言葉のみで表現しないといけません。でも、だからこそやりがいを感じ、小説家になろうと決めました。

本や映画に強く影響を受けた子ども時代

子どものころは、本や映画などのエンターテインメントから影響を受けることが多かったです。小学生のときに、ジャマイカのボブスレー選手団を題材にしたコメディ映画『クール・ランニング』(1993)を見たときは、映画を見終わってすぐに、ジャマイカの国旗を買ってきて、自分の部屋に飾りました。中学生になってからは、偉人・有名人の名言や漫画のキャラクターのセリフなどを集めて自分で名言集を作ったり、部屋の壁に貼ったりしていました。高校生からは、村上春樹さんや伊坂幸太郎さんの小説を読むようになり、作品に出てくるビートルズの音楽を聴くようになりました。

こうした作品を通して好きになったものを自分の生活に取り入れたり、自分なりに形にしたりしてきた経験は、今の仕事にもつながっていると思います。だから、自分が小説を書くときは、小説の中に自分が好きな本や映画のことを意識的に入れるようにしています。自分がそうだったように、自分が書いた小説を読んでくれる方が、そこに出てくるほかの作品にも触れてみようと思ってくれたらうれしいです。

たくさんのものに触れて、やりたいことを見つけてほしい

私は子どものころから何をやっても長続きしませんでした。部活動も途中でやめてしまったし、趣味で始めたギターもすぐにやめてしまいました。それでも、大学生になって、脚本を書き始めたときに、人生で初めて、熱中して取り組めるものに出会うことができたと思いました。脚本を書くことで、お金がもらえるわけでも、ほめてもらえるわけでもないのに、大学で授業を受けて、アルバイトをして、くたくたになっていても、夜眠る前に、2、3時間も脚本を書き続けられたのは、今思うと不思議です。

だから、もし器用貧乏だったり、何事も長続きしなかったりすることに悩んでいる人がいたら、そういう人こそ、特別好きなものに出会ったときに、本当にやりたいことを見つけられるチャンスがあるということを伝えたいです。自分が特別好きなものというのは、大人になったときに、それがそのまま自分の仕事であったり、生きていくうえで大切なものになったりします。そのために、なるべくたくさんのものに触れて、自分が特別好きなものと出会ってほしいし、それを大切にしてほしいなと思います。

小説『17歳のビオトープ』を通じて伝えたかったこと

2023年11月に発売される『17歳のビオトープ』という作品では、「恋と愛の違い」や「生きる意味」といった哲学的な問いを通じて、自身の悩みや問題と向き合う17歳の高校生たちの姿を描きました。また、この物語で彼らが自分の生き方について考えるための手助けをする存在として「人生先生」という校務員さんを描きましたが、それは、人生先生の考えや言葉に触れたときに、読者の方々に自分の生き方について考えてみるきっかけにしてほしいと思ったからです。

私がこうした物語を書いた背景には、未来に対して不安を持っている若い人たちの助けになりたいという気持ちがありました。若い人の中には、学校というコミュニティでうまくいっていなかったり、恋愛や進路などの悩みを抱えていたりして、生きづらさを感じている人がいるかもしれません。でも、この先必ず、自分にとって大切な人や居場所が見つかるときが来ます。そして、それらを見つけるために、考えることをやめずに、自分なりの答えを出すことを大切にしてほしいと思っています。この作品が、未来や希望を信じる助けになれたら嬉しいです。