※このページに書いてある内容は取材日(2025年07月10日)時点のものです

横浜に誕生した、日本初となる台風専門の研究機関で研究をする

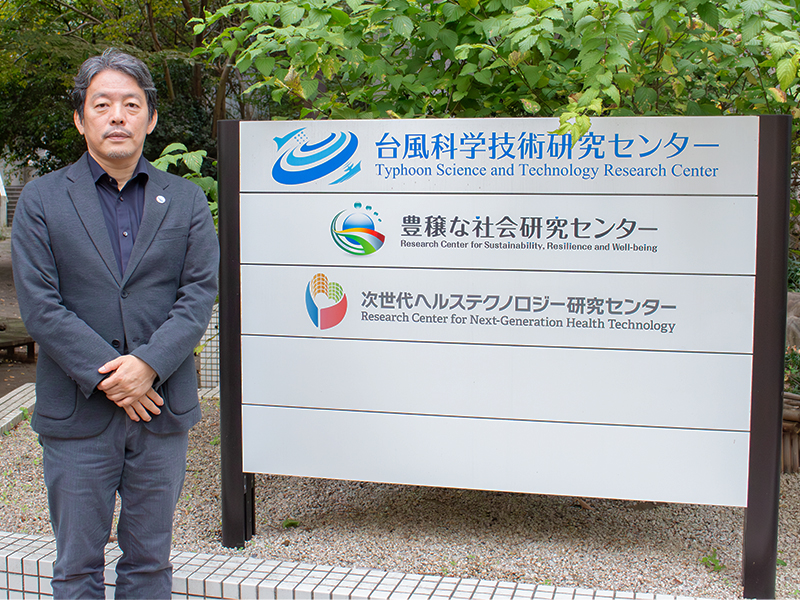

私は台風科学技術研究センターに所属する研究者です。台風科学技術研究センターは、2021年に横浜国立大学内に設立された、日本初の台風専門研究機関です。日本中から主に気象の研究者が集まっていて、68名が在籍しています(※取材日時点)。台風の観測、予測、防災、そして研究結果を暮らしに生かす活動を行っていて、研究テーマ別に、台風観測研究ラボ、台風予測研究ラボ、台風発電開発ラボ、社会実装推進ラボ、地域防災研究ラボ、台風データサイエンスラボの6つに分かれています。

そもそも台風は、南の暖かい海で海水が蒸発し、水蒸気によって大気の渦が発生することから始まります。水蒸気は水滴、雲、やがて積乱雲へと成長し、その過程で熱エネルギーを生みます。発生した熱エネルギーによって上昇気流が強まることで積乱雲はどんどん発達し、台風になります。そして太平洋高気圧や、偏西風など上空の風の影響で北に移動し、日本にやってきます。

海と陸地の位置関係により、大きな台風が来るのは北西太平洋と北大西洋のため、先進国の中では特に日本とアメリカが台風の影響を受けやすくなっています。日本には、大体1年に1~2個の台風が上陸(台風の中心が北海道・本州・四国・九州の海岸線に達すること)します。

基本的には海水温が高いほど大気が得る熱エネルギーも多く、台風がどんどん強くなります。ただ、今のところ、いつ、どうしたら、どのくらい強くなるのかという台風のメカニズムは正確には解明されていないため、台風科学技術研究センターでは、台風そのものについて知る研究も行っています。

最終目標は、台風を自由にコントロールできるようになること

みなさんは台風に対してどのようなイメージがあるでしょうか。「怖い」「不安」と感じるでしょうか。しかし台風が来ることには、良い面もいろいろあります。例えば、夏の海はとても暖かいため水が循環しづらく、海の底のほうの酸素が少なくなりますが、台風は海の底から上までかき混ぜてくれるので、それによって海底の酸素量が増え、生き物が生き延びることができます。それから、夏は東京から西側にあまり雨が降らないのですが、台風は雨を降らせて湖やダムに水を溜めてくれます。その水はやがて、私たちの飲料水や農作物に変わります。

一方で、今、地球温暖化が問題になっていますが、地球温暖化によって海水温が高くなり、そのため将来へ向かって台風もどんどん強くなると予想されています。すると災害の危険度も増していきます。台風は来ても来なくても困るので、どううまく付き合っていくかを、ちゃんと考えていくことが必要です。

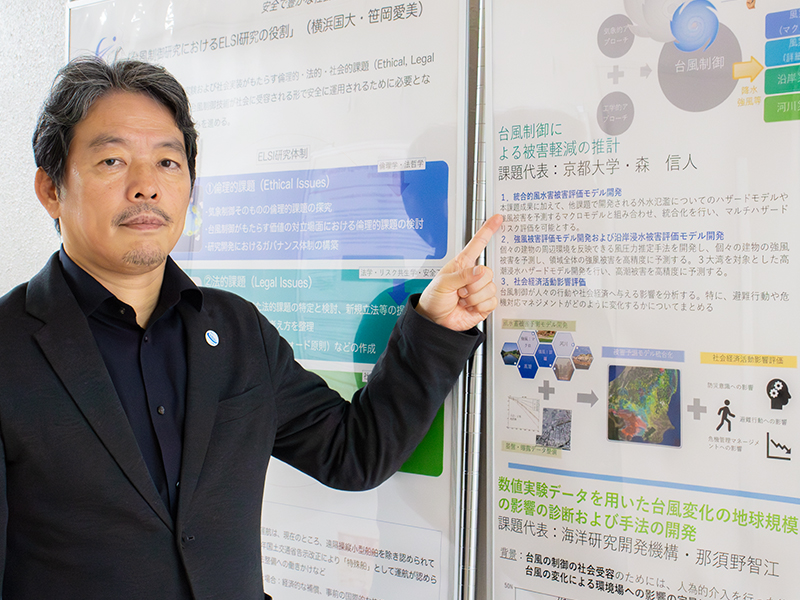

うまく付き合うためにも、台風科学技術研究センターでは「台風を制御する」という大きなミッションを掲げています。勢力を弱めたり、被害を少なくしたりして、人間が台風をコントロールできるようになることが目標です。最終的には、台風の力を電力や風力のようなエネルギーに変えることができないか、ともたくらんでいます。このミッションは「ムーンショット型研究開発制度(※)」と呼ばれる国家プロジェクトの一つにも選ばれています。

(※)難易度が高いものの、もし実現できたら世の中に大きなインパクトを与えるであろう研究開発を推進する、国の大型研究プログラム

台風科学技術研究センターと京都大学の2拠点で研究

私は台風科学技術研究センターの「地域防災研究ラボ」と「台風予測研究ラボ」の2つに所属しています。地域防災研究ラボではラボ長を務め、台風が来るときに、地域としてどういう準備をすべきかを考えるほか、昨年からは、横浜国立大学に附属する小中学校と連携して防災教育も行っています。台風予測研究ラボでは、どうしたら台風が強くなるのかを研究しています。台風災害は強い台風が来ない限りは起こりません。そのため、台風の強くなり方を研究し、強い台風が来るのを予測することができれば、適切な備えができて災害の軽減につながると考えています。

実は、私が台風科学技術研究センターで活動するのは大体、月2日ほどで、普段は京都大学で研究をしています。京都大学では防災研究所に所属し、20人超の学生とともに研究に励んでいます。研究対象は台風科学技術研究センターでの研究よりも広く、沿岸リスクと気候変動です。具体的には、二酸化炭素や温室効果ガスの排出により、どれくらい地球の気温が上がって、台風が変化して、雨が強くなるのか。また、それによって河川の洪水や津波、高潮などの強い自然災害がどのくらい増えて、どのくらいの頻度で、どのくらいの強さになるのかという予測研究です。

台風科学技術研究センターでの台風に特化した研究も、京都大学でのより広い自然災害を対象にした研究も、ゴールはともに日本の災害の軽減です。それぞれで得られた研究結果を互いに生かしながら、取り組んでいます。

台風のデータを集めて、より高精度な台風予測を可能に

台風科学技術研究センターに出勤する日は、研究室で、台風や台風被害を正しく理解するための数値モデリングに取り組みます。数値モデリングというのは、数式やアルゴリズムを用いて現実世界の現象やシステムをシミュレートしたり予測したりできるようにすることです。私が取り組んでいるのは、台風などの自然現象をコンピューター上で再現できるようにすることで、例えば台風であれば、現在の気象状況などのデータを数値モデルに入れれば、台風がどれくらい発達するか、どこに行くかをシミュレーションすることができます。まだまだ精度が高くないので、アップデートに励む日々です。

アップデートの方法はさまざまですが、主に台風付近の気温や水温といったデータを使います。大学内の高い塔の上にある観測用のセンサーなどを使って、台風の目の周りの気温や水温のデータを集めます。そして数値モデル上の台風と実際の台風とで、動きや強さなどにどんなズレがあるのかを調べ、見つけたズレを数値モデルに反映し、モデルを正確にしていくのです。

台風に関する数値モデル自体は気象庁でも作られていますが、私たちはそのデータが被害にどう関係しているのか、ということまで調べています。災害は「ハザード(Hazard、危険)」「エクスポージャー(Exposure、さらされる対象)」「ヴァルネラビリティ(Vulnerability、傷つきやすさ)」の3つが高まると起きるとされています。台風の場合だと、「ハザード」は台風がどれくらい強いか、「エクスポージャー」は人や鉄道など何が被害を受けるか、「ヴァルネラビリティ」は被害を受けるものがどれくらい壊れやすいか、にあたります。例えばとても強い台風が無人島に来ても災害は生じないですが、人口が集中している上、あまり守られていないところに台風が来ると大災害が起きます。台風の強さと被害の大きさはイコールではないので、どのくらい強い台風が来るのか、何に被害を与えたのか、どういう状況だったのかなど複数の面を調査することによって、台風と災害の関係性を理解していきます。

国内外の被災地に足を運び、台風被害の実情を知る

現地調査で被災地の状況を知ることができます。台風の中心の気圧を表す単位を「ヘクトパスカル(hPa)」といい、hPaの値が低いほど台風は強くなります。日本に950hPa以下の強い台風が来て、もし被害があれば、被災地に向かいます。現地調査の機会は数年に1回程度です。

台風や津波が来た直後に被災地に行くと、壁などに泥水のあとが残っているので、どこまで水が来ていたのかを測量します。どういう建物がどれくらい壊れていたかを見たり、地域の住民の方々に、どのタイミングでどういう情報に基づいてどうやって逃げたかをインタビューしたりもします。

日本だけではなく、海外に現地調査に行くこともあります。これまでフィリピン、南太平洋、カリブ海などに調査に行きました。海外の場合、衛生状態が良いとは限らず、感染症にかかる危険性もあるため、ワクチンを打って対策していきます。国によっては災害が起こると治安が悪くなります。フィリピンに行ったときには軍を雇って守ってもらいました。また、強い台風が来るのは大体、暑い地域のため、日焼け対策も必要です。ほかにも食事や宿の確保など、日本での現地調査以上に気に掛けなくてはならない部分もありますが、振り返ればどれも非常に良い経験です。

やりがいは、自分のやっていることを社会に還元できるところ

防災は、人々の暮らしや社会活動の中でこそ生かされるものです。そのため日頃から、研究したことをいかに社会につなげていくかを意識しています。そのときに役に立っているのが、台風科学技術研究センターで出会う気象予報士の方々の意見です。例えば、自然現象を語る上で「確率分布」という用語を使うことがあるのですが、その用語は一般の人はわからないのではないか、とか、私が作ったグラフだと一般の人には説明しづらい、とか、日々、世の中に気象情報を届けている方々ならではの意見をもらえるので、助かります。台風についてメディアで解説するときや、一般の方向けのシンポジウムに出るときに、どういう表現や言い方をすべきかの参考になっています。

ときには研究を通じて社会の役に立てたと実感することもあります。例えば、大阪市には巨大な3つの水門があります。台風による高潮や、地球温暖化によって海の水位が上がっていることへの対策として、現在、付近に新しい水門を造り直す更新事業を行っています。研究の一環として私もその設計に関わっていて、目に見える大きな成果があるのは非常に面白いと感じます。

夏休みの自由研究をきっかけに研究者の道へ

私は、アクティブで自然が大好きな子どもでした。家の近くに長良川という川があったので、放課後はよくそこで釣りをしていました。研究者を志したのは小学校高学年ごろです。夏休みの自由研究がとても好きで、ものを落下させて重力加速度を測る研究などを、自分で企画してやっていました。毎年とても楽しくて、いつしか「これを職業にできたらいいな」と思い、研究者が将来の夢になりました。

中学校と高校では陸上部に所属し、中距離走と長距離走に取り組んでいました。苦しくても必ずゴールがやってくると信じて走り続けることで、忍耐力を鍛えられました。研究も、コンスタントに、コツコツとやっていればいつか結果が出るに違いないと信じてやるものなので、陸上に通ずるところがあると思います。また、研究結果を世の中に伝える手段の一つに論文や報告書があります。年に1~2本出すことを目標にしており、大体1~2か月かけて作成します。スケジュールを組み、コツコツと進めることで、締め切り前に急がなくても完成させることができており、陸上で培ったペース配分が生きていると感じます。

大学では、海の波がどのようにできて、どのように大きくなるかを理解する研究に取り組み、卒業後は、発電所の研究者として火力発電所や原子力発電所の施設設計を考える仕事をしていました。その後、大学での研究に移り、大阪市立大学での講師や横浜国立大学での非常勤講師を経て、2008年には京都大学に移り、2021年から台風科学技術研究センターで台風の研究をしています。実は横浜国立大学で非常勤講師をしていたときの教え子が、今、横浜国立大学の教授になっています。「先生」と呼び合い、台風科学技術研究センターで一緒に研究をしていて、縁やつながりを感じています。

好奇心さえあれば、いつでも誰でも研究者になれる

人生何でもできるので、目標に向かって楽しく頑張ってほしいです。私が小学生のときの目標と言えば「ちゃんと次の日起きる」くらいでした。でも、そんな小さなことでもいいので、何か目指すものがあるといいと思います。

もし研究者になりたいと考えているのであれば、好奇心はとても大切です。好奇心は研究を続ける上でモチベーションになりますし、研究者という仕事の魅力は、自分の好奇心を原動力に仕事ができることです。そのため自分のやりたいことや好きなことを突き詰めて一生懸命やっていけば、いつでも誰でもなれるはずです。もしかしたら好奇心を持って始めたことでも、次第に義務になったりつらくなったりすることもあるかもしれません。そのときは距離を置いてちょっと別のことをやってみるなど、いったん休憩してみてもいいと思います。無理に自分を追い込まないことが大切です。

私が今興味を持っているのは、日本全体の災害リスクです。結局、日本は一体どれくらい災害を受ける可能性があるのか、そしてそのリスクに対してどういう準備をすればよいのかを知りたいと思っています。一方で、私たちの研究活動は税金によって成り立っているので、自分の知りたいことだけを研究しているのでは不十分です。自分の好奇心を生かしつつ、ちゃんと社会に貢献することを意識しながら、これからも研究に励んでいきます。