※このページに書いてある内容は取材日(2025年06月10日)時点のものです

特殊メイクの技術を使って、まだ誰も見たことのないものをつくる

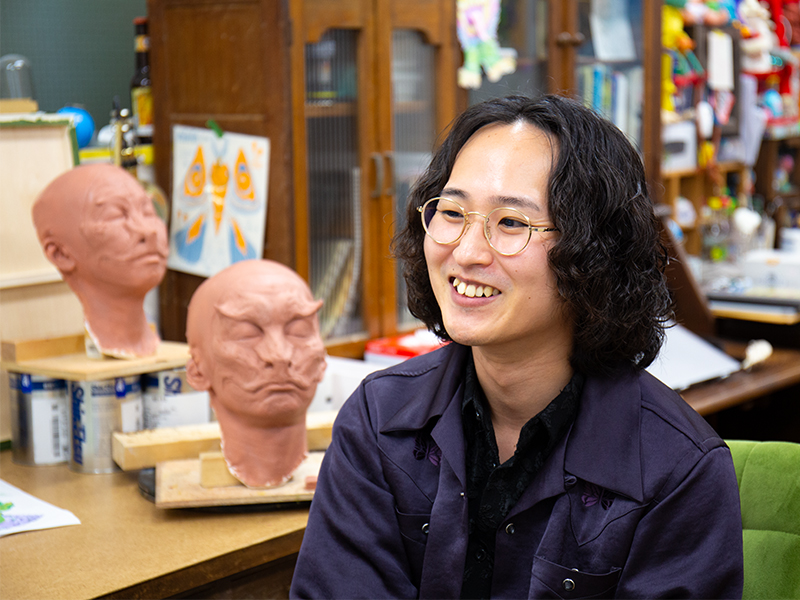

私は、特殊メイクアーティストとして、特殊メイク、特殊造形、デザイン、アートディレクションなど、さまざまな表現活動をしています。ジャンルとしてはミュージックビデオや音楽ライブ、映画などのほか、最近では野外音楽フェス会場のアートディレクションといった仕事もしています。個展にも力を入れています。

特殊メイクは、装飾を施した人工的な皮膚を顔に貼り付けるなどして、実際には存在しないキャラクターをつくり上げる技術です。顔に傷や血を付けたりするメイクのほか、若い人の顔を老人の顔にする老けメイク、さらに、妖怪や宇宙人といった架空の存在も、メイクでつくり上げることができます。

こういった技術を使って私が目指しているのは、「まだ誰も見たことのないものを創造すること」です。特殊メイクの技術を使って、もっと面白いことができるはずだと思って、いつも新しい表現を探しています。面白そうだったら何でもやる、というスタンスで、いわゆる「特殊メイク」以外にも、仮面やかぶり物、人形、衣装の制作や、イベントのアートディレクションなど、積極的に仕事の幅を広げています。制作活動は、3人のスタッフと一緒に、東京の台東区にあるアトリエで行っています。

依頼を受けて行う仕事は、スタッフ全体を統括しながら進めることも

仕事には、依頼を受けて行うものと、自主的に行うものとがあります。依頼を受けてする仕事は、最近は音楽関係のものが多いです。ミュージックビデオやライブの特殊メイクのほか、演出で使用する仮面の制作やステージデザインなども担当し、これまでにKing Gnu(キングヌー)やOfficial髭男dism(オフィシャルヒゲダンディズム)、きゃりーぱみゅぱみゅといったアーティストの作品に携わりました。依頼は、アーティスト本人からの場合もあれば、映像制作会社やスタッフの方からのこともあります。きゃりーぱみゅぱみゅさんの場合は、本人から夜中に直接、私に依頼の電話がかかってくることもあります。

映画の仕事の依頼もあります。竹中直人さんの監督作での特殊造形の仕事や、最近では2024年公開の、浅野忠信さんが監督された短編映画『男と鳥』で、衣装と特殊メイクを担当しました。映画のプロデューサーから「不思議な企画で、快歩の世界観に合うと思う」と声をかけてもらいました。

こうした依頼を受けて行う仕事の場合、スタッフのキャスティングも含めて任されることも多く、スタッフ全体を統括しながらチームで仕事を進めることが増えています。ヘアメイクやスタイリスト、美術担当の方たちとチームを組んで相談しながら、ヘアスタイルや衣装、空間デザインなども含めて世界観を表現していきます。

個展を開催したことが、新しい領域の面白い仕事につながった

依頼を受けての仕事と並行して、個展を行うことも大事にしています。これまでに3回、開催しました。特殊メイクアーティストとしてメディアに取り上げられることも増え、自分の創作活動を以前より多くの人に知ってもらえるようになってきましたが、まだまだ私のことを知らない人はたくさんいます。個展には、たまたま通りかかった人にも来ていただきたいので、いつも道から会場の中が見えるスペースで開催するようにしています。

「LuckyFes(ラッキーフェス)」の仕事も、ふらっと個展に来てくださったプロデューサーの方から、「こういうフェスを開催しているのだけれど、会場のアートディレクションをやってみない?」と声をかけてもらったのがきっかけで決まりました。LuckyFesは、2022年から毎年夏に、茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園という広大な会場で開催されている野外音楽フェスです。フェス会場のアートディレクションを手がけたことはなかったのですが、とても面白そうだったので、「やりたいです」と即答しました。

会場が予想以上に広くて驚きましたが、非常に挑戦しがいのある仕事でした。去年(2024年)は、「ラッキーモンスター」というオリジナルキャラクターを10種類デザインし、このモンスターをモチーフにした巨大バルーンを大草原に設置するほか、モンスターが会場内を練り歩く演出を試みました。人が背負って歩きながら動かせる大きな人形などをつくりましたが、顔や体の造形や素材の選び方のほか、「本当に生きているかもしれない」と思わせるための工夫や技術は特殊メイクがベースになっています。今年のLuckyFesではさらに2種類のモンスターを加えて、より多くの驚きを提供できればと考えています。

個展から新たな分野の仕事につながったこのような体験から、「快歩のアトリエは、こんな仕事をしています」と紹介する場所をつくることで、自分のやりたい仕事がどんどん実現していくという実感を持ちました。これからも積極的に個展を開催していきたいと思っています。

デザインを考えるところから始めて、細かく仕上げていく

どのような仕事でも、自分の表現したい世界観をゼロからつくり上げることを大切にしていて、依頼を受けて行う仕事の場合も、私の作品を見た上で「自由にやっていいよ」と言っていただけることが多いです。頼まれた時点では作品にどのようなキャラクターが出てきて、どのような世界観に仕上げるのかはまだ決まっておらず、私がデザイン画を描いて提案することがほとんどです。

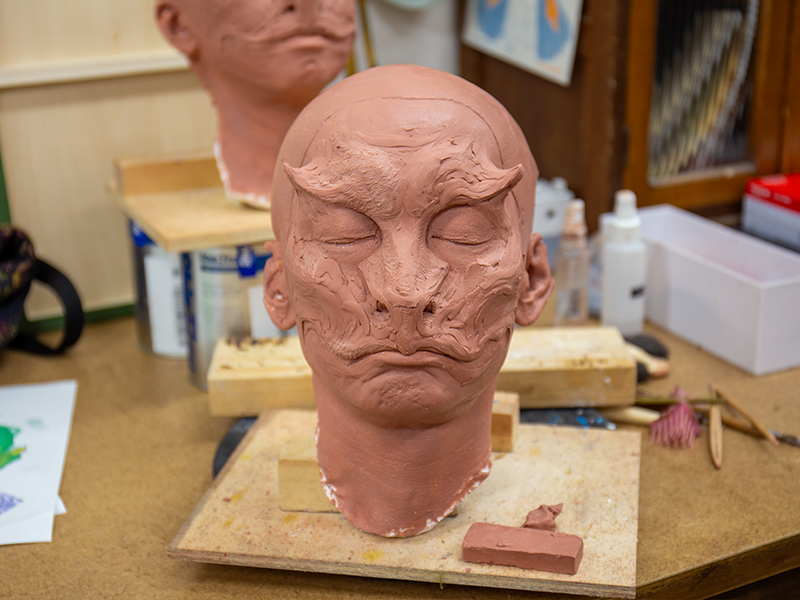

デザインが固まったら、次に特殊メイクの準備をします。人に特殊メイクをする場合は、最初にキャストの顔にシリコンを塗って顔型を取り、固まったらその顔型に石膏を流しこんで、作業の土台となる顔の像を作ります。次に、その像に粘土を乗せて、キャラクターの顔を細かく作りこんでいきます。顔の彫刻が完成したら、今度はその彫刻と同じ形の人工皮膚を作ります。彫刻全体の型を取り、最初に作ったキャストの顔型と組み合わせ、2つの型の間に専用のシリコンやウレタン、塗料などの素材を流しこんでいきます。これが固まれば人工皮膚になります。

その後は、この人工皮膚をベースに、キャラクターデザインに沿ってメイクしていきますが、このときにリアルな質感を出すためにさまざまな工夫をしていきます。例えば、肌の色は均一だと、作り物っぽくなってしまいます。ですから、シリコンの上に何層も塗料を重ねて部分的に色ムラを付けたり、あえて汚したり、メイクでシミやほくろを足したりなどの作業は欠かせません。

客観的な視点をキープすることや、アイデアのストックも大事

作品が完成するまでの過程は細かい作業が多いし、汚れるし、重い物も運ぶし、大変なことばかりです。例えば、粘土で顔のパーツを作っているときに思うように進まず、「納品まで時間がないのに!」と焦ることもあります。また、頭の中のイメージをうまく表現できずに、迷ったりすることもあります。

そのようなときにまず試みるのは、とりあえず手を動かし続けることです。そして、ずっと続けても何も変わらないのであれば、いったん作業を中止することも大切です。一回、作品を自分の視界から外してリセットし、時間を置いてからまた向き合うと、「ここを直せば解決するじゃん!」と気づくことが多くあるからです。

また、細かい作業に集中しすぎたときや、作業がいい感じに進んで楽しくなりすぎたときにも、一回、作業をやめて全体のバランスを見るようにしています。自分の世界に入りこめば入りこむほどいいかというと、そうではないんですね。やりすぎると全部がゴテゴテになってしまい、「結局、何を見せたいのか」がわからなくなってしまいます。だから、「面白いことをやろう」という気持ちと、「客観的に作品と向き合おう」という気持ちを両立させることを心がけています。

面白い作品をつくるためには、日ごろからアイデアをストックしておくことも必要です。私はいつも「面白いな」と思うことがあったら、無意識のうちにそれらのイメージを頭の片隅にインプットするようにしています。また、忙しい時期でも、気になる展示を見たり映画を見たりといった新たなインプットは欠かさないように心がけています。そのためか、アイデアが浮かばなくて困ることはほぼありません。

完成した作品を見た人の驚く姿を見るのが好き

仕事をしていていちばんうれしいのは、作品が完成して、人に見てもらった瞬間です。例えば、特殊メイクが完成して、キャストがメイクルームから現場に現れた瞬間に、みなさんが「すごい!」とリアクションしてくれるのはとても面白いです。また、LuckyFesでは何万人ものお客さんが見てくれて、口々に「わぁ~!」と歓声を上げていました。もともと、自分の個展を見に来てくれた方からのオファーだったこともあり、「それなら、自分の作品の世界観でつくっても怒られないだろう」という気持ちが強かったのですが、文句を言われないどころかとても好意的な反応をいただけて、本当にやってよかったと思いました。

個展では、子どもの反応が面白いですね。子どもからしたら、私の作品は「ちょっと怖い」と感じるようですが、おそるおそる近づいてきたのに、気がついたら声を上げながら作品の周りを走り回っている子もいました。その様子がうれしくて、大人には「作品に触らないで」と言いながらも、子どもには「遊んでいいよ」と言って自由に動き回ってもらいました。また、子どもならではのユニークな視点にも驚かされました。「なんで、ここはこうなっているの?」と聞かれて、「なんでだろう」と改めて考えさせられたり、紙に落書きを始めた子どもの絵を見て、「この子からは、自分の作品がこんなふうに見えていたんだ」と気づかされたりしました。

特殊メイクは「なんでもあり」な技術。もっと面白い表現に挑戦したい

仕事をする上で意識しているのは、自分ならではの面白い表現を追求することです。見たことのあるようなものは絶対につくりたくないし、アトリエとしても面白い存在でありたいといつも思っています。また、それを実現するためには、自分がやりたいと思う仕事ができる状況を、自分自身でつくっていく必要があるとも考えています。だから、いくら予算がたくさんあっても、面白さを感じなかったらその仕事はやらない、と決めています。常に面白い仕事をするために、普段から映画や展示を見て発想の幅を広げるようにしたり、「こんなキャラクターがいたら面白いな」というラフスケッチを、誰からも頼まれることなく描いたりしています。

特殊メイクは、「なんでもあり」な技術だと思います。例えば、映画『ターミネーター』シリーズに出てくるような、メカが埋めこまれた顔をつくる場合には、そのメカをつくるのも特殊メイクの一部です。いろいろな顔の造形をいろいろな素材で試して、いかにリアルに見せるかを追求していたら、顔以外にもさまざまなものがつくれるようになっていました。さらには、「自分がデザインした現実にないキャラクターを、本物のように表現してみよう」「空間を特殊メイクの技術を使ってデザインしてみたらどうなるだろう?」などと、表現したいことや表現できることが広がっていったのです。

今では一般的な特殊メイクの枠にとらわれず、着ぐるみやフェス会場のアートディレクションなどにも活動のフィールドが広がっています。これからも、特殊メイクの枠を超えて、面白いことにどんどん挑戦していきたいと思っています。商店街を盛り上げるために街ごと自分の作品でデコレーションしたり、自作のキャラクターで物語をつくって映画を撮ったりといったことも、いつかやってみたいな、できたらいいなと思っています。

自分のやりたいことを実現するために、諦めずに作品をつくり続けた

特殊メイクの仕事をする前は、高校のデザイン科で絵やデザインを学んでいました。高校卒業後の進路に迷っていたころに出会ったのが、ティム・バートン監督のホラーコメディ映画『ビートルジュース』でした。特殊メイクでつくり出された個性的なキャラクターたちが生き生きと描かれたこの作品に魅了され、「特殊メイクって面白いかも」と思い、特殊メイクのスクールに入学しました。

実は、最初は特殊メイクを仕事にしようとは思っていませんでした。しかし、学んでいくうちにどんどん夢中になっていました。平面で描いたものや粘土でつくったものが、特殊メイクの技術で実際に目の前に現れて、動き出す。これは面白いと思って、気づいたら卒業後にフリーランスとして特殊メイクの仕事をしていました。

当時は映画の特殊メイクの仕事がメインで、「顔に傷を作ってほしい」といった依頼がほとんどでした。あらかじめ決められた表現ではなく、自分なりの解釈で面白さを追求したいと思っていた私は、「何か違うな」と、理想と現実のギャップを感じるようになりました。そこで早々に「自分のデザインで仕事をしたい」と考えて、自分の作品ばかりつくるようになります。

仕事は減り、アルバイトで生活していましたが、なぜか将来への不安はありませんでした。「いつか絶対にうまくいくはずだ」という根拠のない自信があって、作品を制作してはSNSに投稿する日々を送っていました。そんなある日、突然、ロックバンドKing Gnu(キングヌー)のチームから「ミュージックビデオの特殊メイクをお願いしたい」と連絡があり、私がデザインした宇宙人のような特殊メイクを作品で使ってもらえることになったのです。これを機に、いろいろな人から声がかかり、より自由度の高い仕事を任せてもらえるようになっていき、今に至ります。

みんなと同じでなくてもいい。興味のあることに熱中した子ども時代

子どものころから、目に見えない世界を妄想するのが好きでした。小学校入学前に親が買ってきた、水木しげるの『墓場鬼太郎』というマンガに夢中になったことをきっかけに妖怪に興味を持ち、自分でもいろいろ調べるようになりました。また、絵を描いたり、粘土で何かをつくったりするのも好きで、勉強せずに興味のあることばかりしていました。みんなと同じことをするのが苦手で、はやり物には目もくれず、友達がゲームで遊んでいても「絶対にやらないぞ」と思っていました。親からも、「好きなことを、どんどんしなさい」と言われていたので、「別に真面目じゃなくてもいいや」と考えていました。趣味の合う友達もいませんでしたが、だからといって友達がいなかったわけではなく、分け隔てなくいろいろな人と交流していたように思います。

小学4年生から部活に入ることになって、私は金管バンド部に入部しました。「低音がかっこいい」と思って、チューバを担当していました。その部活には当初、女子しかおらず、「なんで男子1人なの?」とからかわれたりしましたが、「俺が面白いと思っているから、それでいいじゃん」と、気にせずに活動していました。そんなことを続けていたら、入部して1年後くらいに、「男子も入っていいんだ」という空気が急に流れ始めたんです。気づけば、小学6年生のころには男子メンバーもかなり増えていました。

学校外では、小学1年生から空手も習っていました。テレビで『ベスト・キッド』という映画を見て、かっこいいと思ったのがきっかけです。空手は、性格的に合ったのだと思います。強いことが全てではない感じが面白くて、18歳まで続けました。

失敗しても大丈夫!面白いことにどんどんチャレンジしてほしい

私は常に、面白いことをやったほうが絶対にいいと思って生きてきました。だからみなさんにも、やりたいことがあったらとことん突き進んでほしいと思います。でも、何かに挑戦するときには、うまくいかずに失敗することもあります。「自分には無理なんじゃないか」と不安になるかもしれませんが、やりたいことを我慢するより、やり抜いたほうが絶対に楽しいはずです。そして、失敗は決して悪いことではありません。むしろ、早いうちに失敗しておけば、「次にミスしたときには、こうしよう」と対策ができるようになります。私もいまだに、「ミスしたときに考えればいいや」「絶対にどうにかなる」という気持ちでチャレンジを続けています。

もしこれを読んでいるあなたがものづくりや絵を描くことが好きなら、どんどん作品をつくってみましょう。「きれいに描けないから、自分は絵がうまくない」と思う必要は全くありません。自分がいいと思うものを突き詰めることが、個性になっていきます。

また、特殊メイクに興味がある人がもしいたら、ぜひ挑戦してみてください。現実的に考えると、今後、特殊メイクはCGに置き換わっていくと言われているので、職業にするには不安と感じるかもしれません。でも、私は、新しいジャンルをどんどん開拓していく気でいるので、「挑戦するのをやめよう」と思ったことは一回もありません。興味を持ってチャレンジすれば、面白いことは必ず起こります。だから、とりあえずやってみましょう。この記事を読んで、特殊メイクに興味が湧いたり、面白いことに挑戦してみようかなと思ってくれたりした人がいたら、とてもうれしいです。どんどん、やってみてください!