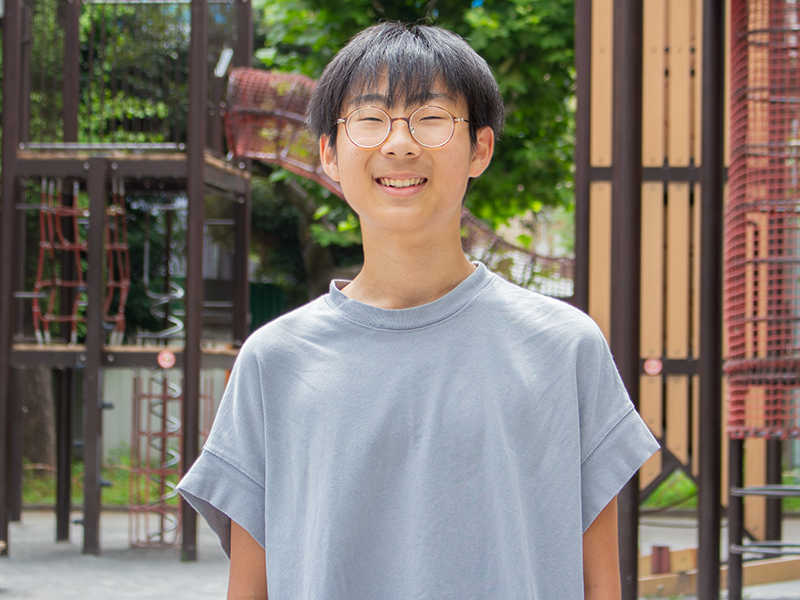

※このページに書いてある内容は取材日(2025年07月04日)時点のものです

「知るって楽しい!学ぶって面白い!」を体感してもらえるように

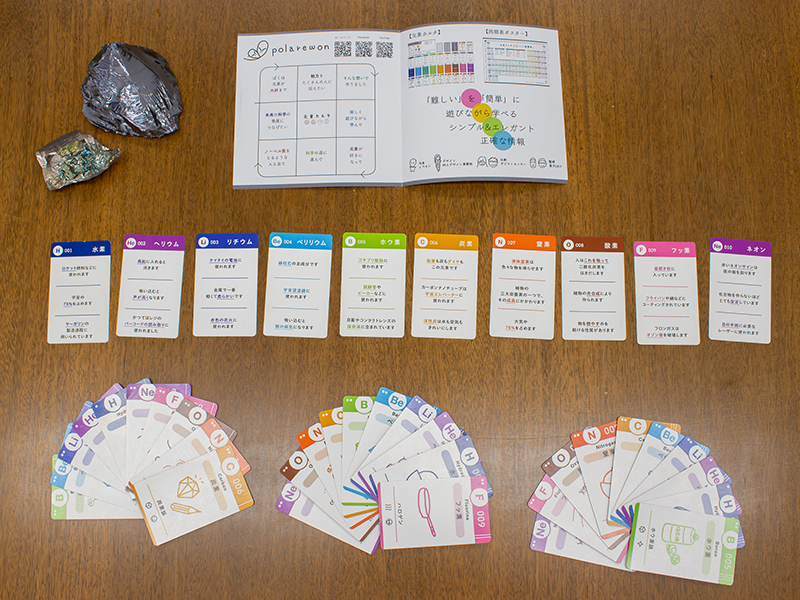

ぼくは現在15歳の高校1年生です。「株式会社polarewon(ポラレウォン)」の取締役社長です。2022年、小学6年生のときに設立しました。自分発のイライラとモヤモヤを解決することが社会問題の解決につながる、という経営理念のもとに、自分たちで開発した「元素カルタ」や「漢字mission(ミッション)」といった商品を通して、たくさんの人に学びの原点「知るって楽しい!学ぶって面白い!」を発信しています。

主な活動としては、元素カルタの販売のほか、元素カルタを使ったイベントを自分たちで企画・開催したり、科学館や学校、会社とコラボレーションしてイベントを行ったりしています。

ぼくのプレゼンテーションを、「いいね!」と言ってくださった企業とコラボして動画を作って配信もしています。

ぼくがプレゼンテーションに興味を持ったのは、元素カルタを販売するときに、せっかく売るなら、どういうカルタなのか、どうして作ったのか、どんな想いが詰まっているのかを知ってもらいたい、伝えたいと思ったのがきっかけです。プレゼンを通して思いは伝わります。その後、プレゼンテーションが面白くなり、小中学生を対象にしたプレゼンテーション大会「スタートアップJr.アワード2020」にチャレンジしました。テーマは「ソーシャルイノベーション(社会問題に対する革新的な解決)」。ぼく自身の問題として、大嫌いな反復学習型の「漢字ドリル」を再開発し、アクティブラーニング型の「漢字mission」を発表し、大賞をいただきました。

「すべては元素でできている」というワクワクを届けたくて

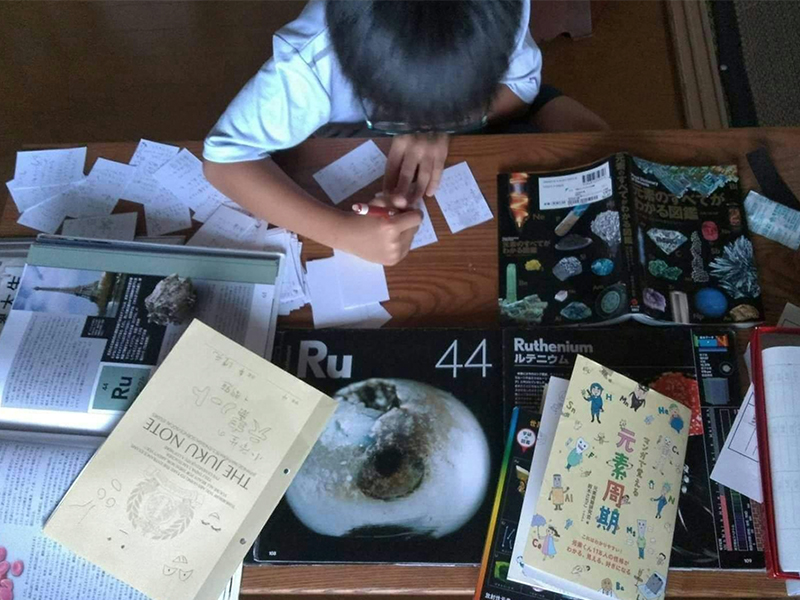

もともと小さいときから本を読むのが好きで、小学生になると、科学系の本が楽しいなと思うようになりました。科学の本のほとんどには「元素」について書かれていて、「世界のすべては元素でできている」と書いてある。最初は「そんなわけないでしょ!?」と思いました。読んでいる本とか机とか地球とか、全部が元素でできているなんて信じられませんでした。でも、いろいろな本を読んでみると、本当に元素でできているということを知り感動しました。そこから元素って面白いな、楽しいなと思うようになりました。

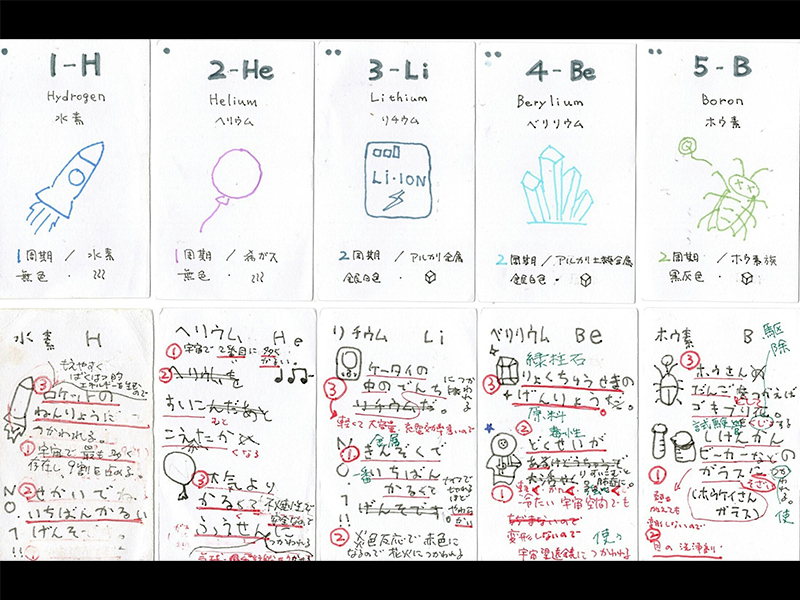

「世界のすべては元素でできている」ということに何よりも感動したので、元素の記号や番号よりも、実際この世界のどういうところに使われているのかを知ることができるようなものを作りたい……。そう思って小学3年生のとき、手作りの「元素カルタ」を作りました。

「これを販売したい」を手探りで実現

1つの元素について1枚のカードにイラストと文でまとめていたら、母から「カルタみたいだね」と言われ、絵札と読み札に分けてみました。作ったカルタで遊んでいると、さらに母から「これ、売ってたら絶対買うわ」と冗談で言われたのですが、もしもこの元素カルタが本当に本屋さんとかに並んで、たくさんの人が使ってくれるようになって、いずれ未来の科学の発展に繋がったりしたらすごいな!と思ったんです。

商品にするため、デザイナーや印刷会社を探したり、必要なことを一つ一つクリアしていき、2〜3年かけて商品化を実現させました。「想いをカタチに」するため、何も知らないところからのスタートですべてが手探りでした。「手作りカルタ」は完成したものの、いざ商品にする段階で「こんなに資金がかかるの!?」と知り……いろいろ調べて考えた結果、クラウドファンディングに挑戦することにしました。結果、ありがたいことに383万円ほど集まり、629人の方々に届けることができました。

その後も「漢字mission」含めさまざまな活動を続けてきました。何か新しく商品を生み出すときには企業との協力も必要です。ぼくが「こんなことやりたい、提案したい」と思っても、一個人の小学生と大きな企業が一緒に何かをするということは実際、難しい。なかなか壁を打ち破れずにいましたが、たくさんの方々に「小学生であることは弱みではあるけど強みでもある」とアドバイスをいただき、小学6年生で会社を立ち上げることにしました。

小学4年生から、学習は自宅で

ぼくは、小学4年生で不登校になりました。

3年生までは、授業を自分なりにノートにまとめたりして楽しく学校に通っていました。しかし4年生に進級して先生が変わると「板書どおりに書き直しなさい」と言われたり、教科書に書いてあるのと違うことを言うとスルーされるなど、いろいろなことが重なり、学校に対して疑問を持つようになりました。ちょうどそのころに元素カルタを作り始めていたこともあり、ぼくは学校に行かない選択をしました。

最近は、朝起きたらまずメールチェックをして、返信します。元素カルタの発送作業もします。今回のような取材があれば準備をしたり、出かけたりして、午前中が終わります。午後は新しい企画を考えたり、次のイベントで使うプレゼンテーションを作ったりします。夕方になると自転車で出かけて公園に行ったりすることもあります。毎日この通りというわけではないですが、1日のスケジュールはこんな感じです。会社として何も予定ややるべきことがないときは、博物館に行ったり、自分がやっていることと関連があるものをネットで探して実際に見に行ったりと、なるべく出かけるようにしています。

いろいろな人と出会うことで、難しく思う場面も

会社を立ち上げて活動を始めたことで、それまで以上に多くの素敵な人と出会い、つながりが広がりました。いろいろな人と出会うようになると、「この人とは合わないな」と思うこともあります。そういう人と一緒に活動するのは、やはり精神的につらいこともあります。以前、とてもいいお話を持ってきてくれた会社があったのですが、なんとなくその会社の雰囲気が合わない気がして保留にしていたら、3か月後に社名が全部変わっていて、ネット上にその会社の悪い評判が書かれていた、ということもありました。何を信じればいいのか、わからなくなりました。

結局は、自分が本当にいいなと思う人や、話していて温かいなと思う人、考えていることが近い人と、ご一緒させていただいています。直感と違和感は大事だなと思ってます。今、ぼくが受けるアドバイスは、本当に親身になって考えてくれる方々からの厳しくも温かく、優しいものばかりです。長い目で見守っていただけて、とてもありがたいです。

自分たちの想いが人に届くことの喜びとうれしさがやりがいに

元素カルタのイベントをやると、「元素って面白い」「楽しかった」と言ってくれる人がとても多いです。「昔、私が元素を学んでいるときにこのカルタがあったらよかったのに」という感想をくださる方もいます。

そんな声を聞くと本当にうれしいですし、元素カルタをきっかけに科学が好きになったり、その道に進んだりする人が増えたらすごいことだな、と思っています。

活動を続けていくうちに想いが伝わったり共感していただいたり、そこから新たな出会いにつながったりするのもうれしいです。会社として活動を始めたときはまだ小学生で、特に専門的な知識があったわけでもなく、ゼロからのスタートでしたが、今も日々動きながら、いろいろなことを学んでいます。最近では、ぼくの想いに共感してくださる方や、逆に共感できる素敵な会社との出会いが増えています。プレゼンテーションを生かして一緒に社会的アプローチをしていこうという事業も始まったので、ワクワクしています。大変なこともたくさんありますが、失敗しつつ、学びながら進んでいます。

大切にしている「いいや」と「もちょ」の精神

ぼくが大切にしていることはまず、何かやりたいことがあったら、その気持ちを口に出して言ってみることです。そして、興味があるところには実際に足を運んで行ってみる。できれば自分から直接会いに行ってみる。

そして、5分悩んだら、とにかく手を動かしてやってみる。もちろん、失敗するのは怖いし嫌だけど、立ち止まってしまうとそこでおしまい。失敗しても違う方法でチャレンジできればそれでいい。この「言ってみる」「行ってみる」「やってみる」の頭文字『い・い・や』は、ぼくの行動の指針です。

一言で言うと、とにかくチャレンジして失敗しても立ち上がって諦めずにやり続けよう、ってことなんですが、ぼくは「失敗」という言葉が大嫌いです。「失敗は成功のもと」とよく言われますが、「失う、負ける」という言葉はどうしてもポジティブに捉えづらい。なのでぼくは、代わりに「もちょ」という言葉を使っています。これは「もうちょっと」の略です。「失敗」を「もちょ」に変えると優しい感じがして、きっと頑張れる。「もちょ」を繰り返す過程で、いろいろ気づいて学んで知ることができる。結果、成功にたどり着けると思うんです。

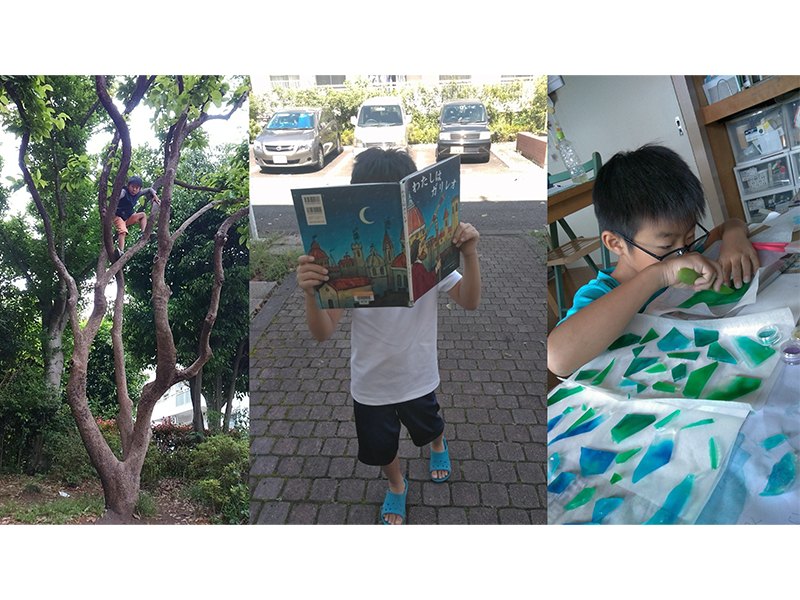

幼いころから、自由にものを作るのが好きだった

保育園のころは、みんなが遊んでいる中、隅っこで石とか木の実とかを集めているような子どもでした。家では工作をしたり、絵本を読んだりすることが好きでした。

習い事はピアノやサッカー、野球などではなく、近所の公民館で開催されていたアートクラブに通いました。「このとおりに作りましょう」と言われたものをそのまま作るのではなく、自分なりに工夫して作るので、途中から脱線して違うものになることもありましたが、アートクラブの先生は「いいね」と言ってくれたんです。そこから、自分の手でものを作ることがどんどん好きになっていったんだと思います。

家に帰った後も、家にある材料や100均で売っているものなどを使って工作していたので、このころは家の中が自分で作った作品でいっぱいになっていました。

「どんな職業に就きたいか」ではなく「どんな人になりたいか」

最近ぼくはよく「将来はどんな職業に就きたい?」と聞かれます。ぼくは、「どんな職業に就きたいか」よりも「どんな自分でありたいか」が大事だと思っています。

みんなそれぞれ「この人かっこいいな」と思う人っていると思うのですが、その人はどんな人なのか?何の仕事をしていて、何を大切にして、どんな想いでやってるんだろう?を知ると、「なんかすごい!」って憧れが強くなったりして、そんな人になりたい!って、夢や職業につながるのかなと思ってます。大工さんになりたい!でも、どんな大工になりたいのか?誰みたいな?そのためにどうしたらいいだろう?って、そこが本当は大切なことなんだと思うんです。身近なリアルな大人が、子どもの未来につながると思ってます。

不登校になったときに決めたことがあります。それは「かっこ悪いのはやめよう」。学校に行っていないからって学ぶのをやめて、頭が悪くなってしまうのはかっこ悪いと思うので、自分なりに楽しく学びを続けています。自分にとって「かっこいい」とは何だろう、「こういう人になりたい」と思える人はどんな人だろう、そう思えるさまざまな人達と出会えるように日々活動を続け、自分の「どうありたいか」を探していきたいと思います。