-

- 神奈川県に関連のある仕事人

-

1994年 生まれ

出身地 福島県

-

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

-

出身高校

-

出身大学・専門学校

- 【このページに書いてある内容は取材日(2025年08月04日)時点のものです】

-

エリヤフ・ゴールドラット

機械メーカーの工場長である主人公のアレックス・ロゴを中心に繰り広げられる工場の業務改善プロセスを主題にした小説です。何か問題が起きたときに、目の前のことだけをすぐに解決しようとするのではなく、周りのことを含めて広い目で見て、「本当の原因」を見つける大切さを教えてくれます。いろいろな見方で物事を考える力がつきます。私自身も、考え方や生き方にとても大きな影響を受けました。

-

星謙サンダー&ネズズ

(東京都 小4) -

働くしゅん

(栃木県 小6) -

souta

(群馬県 中1) -

覚醒おにく&とまと

(佐賀県 小6) -

ニックネーム未設定

(東京都 小4) -

ヒロにょーー

(佐賀県 中1)

- ※ファン登録時の学年を表示しています

-

熊坂 駿吾 -

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

お客さまの大切なシステムや情報を守る

私は、GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社という会社で、ホワイトハッカーとして働いています。「ハッカー」というと、インターネット経由で他人のコンピューターの情報を盗んだり、システムを乗っ取ったり、破壊したりといったサイバー攻撃をする悪い人を思い浮かべるかもしれません。でも実はハッカーとは、コンピューターやネットワークの仕組みに詳しい高度な知識を持つ専門家の総称です。また、そのような知識を使ったコンピューターやネットワーク上の攻撃をサイバー攻撃といいます。サイバー攻撃をするような悪いハッカーからシステムや情報を守るよいハッカーを「ホワイトハッカー」と呼びます。「エシカル(倫理観を持った)ハッカー」や「ホワイトハットハッカー」とも呼ばれます。

ホワイトハッカーの仕事は非常に高度な知識が必要になるため、役割によって仕事が細分化されています。例えば、対応するパソコンやスマートフォン、タブレットなど、コンピューターの種類によってそれぞれ専門家がいます。また、同じ種類の機器の専門家の中にも「サイバー攻撃された形跡がないか調べる人」や「攻撃されたシステムを修復する人」のほか、「サイバー攻撃の高度な技術を研究する人」「裁判になったときに法律の面からサポートする人」などさまざまな役割があります。

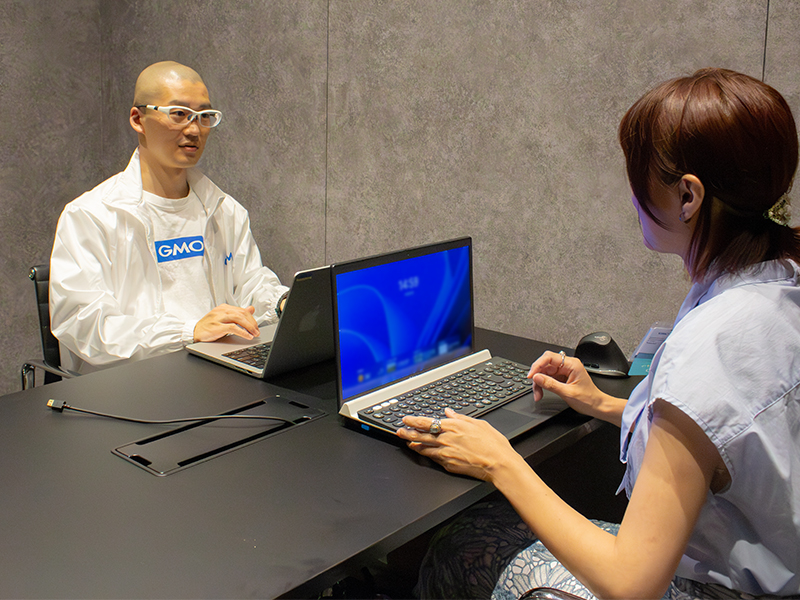

私たちの会社は、お客さまのコンピューターやネットワーク環境のセキュリティ(サイバーセキュリティ)に欠点がないかどうかのチェックや事故が起こったときの対処など、サイバーセキュリティに関する業務全般を担っています。そのため、多くのホワイトハッカーが在籍し、企業や病院のほか、警察、自衛隊などの公的機関のお客さまの大切な情報を守っています。また、ホワイトハッカーが講師となって、サイバーセキュリティ対策に関する訓練を請け負うこともあります。例えば、今年(2025年)の3月に神奈川県の横須賀にできた新しいオフィスでは、自衛隊のサイバーセキュリティ部隊のトレーニングも行っています。 -

-

熊坂 駿吾 -

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

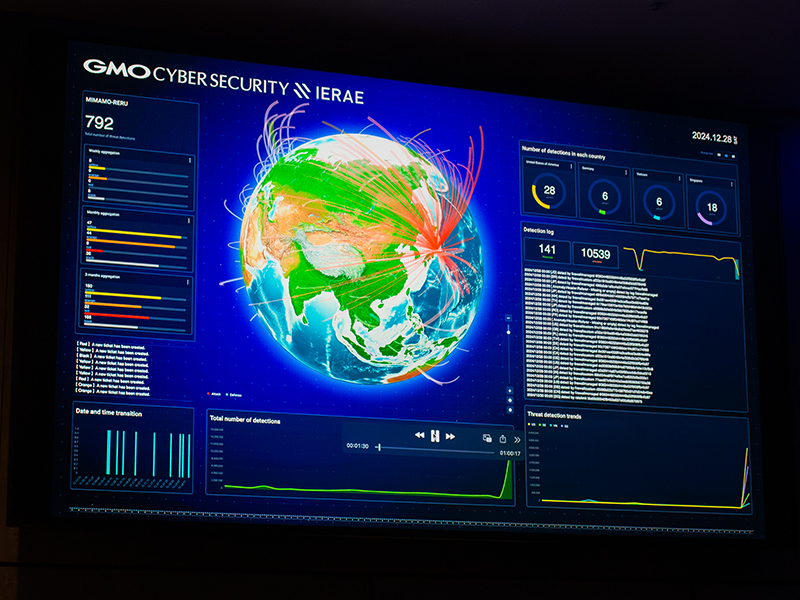

AIを駆使して24時間365日システムを監視する

私は、ホワイトハッカーの中でも「SOC(ソック。セキュリティ・オペレーション・センターの略称)」という、お客さまのネットワークやシステムを24時間365日監視して、サイバー攻撃を防ぐチームに所属しています。勤務場所は主に自宅です。強力なセキュリティとリモート環境が整っているので、フルリモートでも困ることはありません。

「SOC」の仕事は、人間でいうと健康診断のようなものです。病気と同じようにサイバー攻撃も放置すると進行するので、なるべく早い段階で見つけて処置をします。異常を見つけたらそれ以上攻撃されないよう対策し、もし被害が出てしまっていたら、問題の処置や原因の究明など、救急病院のような役割を担う「緊急IR(インシデント・レスポンスの略称)」のチームに引き継ぎます。また、サイバー攻撃に早く気付くだけでなく、攻撃される前にセキュリティの弱い部分を見つけることも仕事の一つです。対策には専門知識が必要なため、日々の勉強が欠かせません。

このような「SOC」の仕事を、私たちの会社では8人のチームで協力して行っています。チームで担当しているお客さまは、約100社。とても多いように感じるかもしれませんが、私たちはAIを活用して、サイバー攻撃の可能性が高いパターンをサイバー攻撃の前に検知して攻撃をブロックするシステムを開発し、常に人が監視し続けなくてもよい環境を整えています。そのため、チームメンバーは見落としている小さな異変がないかを定期的に確認することと、新しい技術を使ったサイバー攻撃が発見されたときにどのように対処すればよいのかを検討することに注力することができるのです。

このチームの中で私はシニアエンジニアとして、サイバー攻撃をブロックするシステムの開発を中心に業務を担当しています。また、教育事業にも携わっていて、「TED×UTokyo 2025」というイベントでは高校生や大学生、社会人など幅広い層を対象に、サイバーセキュリティに興味を持ってもらうためのワークショップを行ったり、モンゴルの大学でも講義を行ったりしました。企業のサイバーセキュリティ担当の方など、専門家向けにサイバー攻撃のシミュレーションをするための練習教材を作ったりもしています。 -

-

熊坂 駿吾 -

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

常に新しい情報や知識をキャッチして、最新のサイバー攻撃にも対応

仕事で大変なことは、守る範囲が広いということと、専門性が高いということです。インターネットは世界中につながっているのでサイバー攻撃の量は膨大な上に、時差がある海外からも攻撃されるので、昼夜関係なく監視が必要になります。さらに、病院のカルテや家の鍵、家電など、インターネットに繋がるものが増えているので、サイバー攻撃の対象も増え続ける一方です。攻撃する側はたくさんの選択肢の中から、一つでも突破口を見つければ攻撃を仕掛けることができますが、守る方はどこから来るかわからない攻撃を全て事前に検知し、防がなければなりません。気が抜けないという大変さはありますが、AIも使いながら念入りに確認することを心がけています。また、サイバー攻撃の技術は日々、進歩していて、次々に新しいパターンの攻撃が出てくるので、ホワイトハッカーである私も常に勉強し続ける必要があります。

そのためにいつも心の中に、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」という言葉を忘れずにいるようにしています。これは中国のことわざで、「敵の実力や現状をしっかりと把握し、自分自身のことをよくわきまえて戦えば、何度戦っても勝つことができる」という意味です。相手の攻撃方法を知らなければ、守ることもできません。サイバー攻撃を防ぐ私たちは、常に新しいサイバー攻撃に関する知識を得ていく必要があるのです。

また、たとえ最新の技術だとしても、基礎の部分は昔と変わりません。最近は、基礎技術の知見を深めるために専門書を読み、実務に生かしています。さらにサイバー攻撃は、例えば「この国で戦争が起きているから、あの国はこの国にサイバー攻撃を仕掛けるかもしれない」といったように、時事問題と関連して起こることも多いので、毎朝ニュースを見て世界の情勢を知るように心がけています。 -

-

熊坂 駿吾 -

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

うれしいのは、攻撃を未然に防げたときと高レベルの攻撃に対応できたとき

仕事をしていてやりがいを感じるのは、レベルの高い攻撃に対応できたときと、事前に攻撃を防ぐことができたときです。サイバー攻撃の技術は日々進歩しているので、これまで見たことがない、複雑でレベルの高い攻撃を検知することもあります。このようなときには、専門性を駆使して攻撃のポイントを分析し、攻撃を回避する策を練ります。問題のあったシステムのプログラムのコードをずっと見ていると「ここはいつもと違うな。怪しいな」「ここがシステムの弱点だから、攻撃されそうだな」などと気づくタイミングがあります。それは、ホワイトハッカーとしての経験を積んできたからこその、勘や嗅覚のようなものだと思います。苦労した末に難易度の高い攻撃の仕組みを解き明かし、無事に攻撃を防げたときには、何にも代えがたい喜びを感じます。

もし、病院のシステムがサイバー攻撃の被害にあったら、患者さんの電子カルテの情報を盗まれてしまったり、医療機器の電源を落とされてしまったりする可能性もあります。また、攻撃されたのが飛行機のシステムであれば、飛行機が墜落してしまうことも考えられます。ですから、サイバー攻撃を事前に防ぐことは人の命を救うこともあるのです。 -

-

熊坂 駿吾 -

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

攻撃するためではなく、守るために技術を使う

仕事をする上で大切にしていることは、「技術と人に誠実であること」です。常に技術力の向上を目指し、お客さまのことを考えて最善を尽くすことを第一に考えています。

技術力向上のために、会社のメンバーとともに、「Capture The Flag(キャプチャー・ザ・フラッグ)」というホワイトハッカーの世界大会にも挑戦しています。社内には世界1位のホワイトハッカーも多く、私も去年(2024年)は世界上位の成績を残すことができました。自分の技術が世界のハッカーに通用する高い水準だという喜びと、お客さまにも説得力を持って説明できる自信にもつながりました。

サイバー攻撃をする悪いハッカーがどのような攻撃をしたか考えるには、悪いハッカー以上の高い技術を持っている必要があります。その高い技術を正しく使わないと悪いハッカーと同じになってしまいます。だからこそ、技術に倫理観を持って人のために正しく使わなければと常に思っています。

さらに、お客さまに対して誠実に向き合うことも心がけています。納得してサービスを使ってもらえるよう、そのお客さまに必要なセキュリティがどのようなものであるかを丁寧に説明しています。 -

-

熊坂 駿吾 -

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

ハッカーに憧れ、知識とスキルを身につけた

IT(情報技術)に興味を持ったのは、中学生のときに『ブラッディ・マンデイ』というドラマを見たことがきっかけでした。高校生の天才ハッカーが、その技術を使って凶悪なウイルステロから日本を救うために、テロリストに立ち向かうというストーリーで、まさにホワイトハッカーの話でした。「ハッキングって、すごいな」と思い、そこから興味が湧きました。

高校は、普通科では学べない専門的な授業も受けられる総合学科に進学しました。主にITについて学び、このころからハッカーやITに関わる仕事に就くにはどうしたらいいのか考えるようになりました。将来ITに携わるために必要な勉強をし、プログラミング系の資格やITパスポートという資格なども取得しました。

高校卒業後はITの専門学校で3年間、サイバーセキュリティの領域をさらに勉強し、卒業後、インターネットサービスを提供するIT企業のセキュリティ部門に入社しました。お客さまに最適なシステムを提案する業務を担当していましたが、もっと技術的なスキルを身につけたいと思い、同じ会社のSOCの部署に異動しました。そこでより多くのサイバーセキュリティの知識をつけたのち、転職して現在に至ります。 -

-

熊坂 駿吾 -

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

気になることは何でも実験!理科が大好きだった子ども時代

子どものころから理科系の内容に興味がありました。幼稚園児のころは「ドラえもん」を作りたいと思っていて、小学生以降はずっと理科が好きでした。小学生のときの担任の先生の担当科目が理科だったという影響も大きいと思います。とてもすてきな方で、私が感じたいろいろな疑問に対して丁寧に答えてくれる先生でした。

勉強をしていく中で「二酸化炭素を酸素にする機械を作りたい」と思い、将来の夢を科学者と考えるようにもなりました。あるときは、理科の授業で作ったモーターカーに細工を加えて、もっとスピードが出るようにしようと思いつきました。モーターを違う種類に変えたり、コイルを巻く回数を増やしたりなど、家でもよく実験をしていました。失敗して、やけどをしたこともありましたね。理科に興味があったのは、父が電気系の部品に関係する仕事をしていた影響もあったのかもしれません。父からアドバイスをもらいながら、自分なりに工夫して科学を楽しんでいました。

中学生以降は、ゲーム機の仕組みに興味を持っていました。クリスマスプレゼントにもらったニンテンドーDSは、分解して壊してしまいました。ほかにも、2機のプレイステーション・ポータブルを分解・合体して色違いを作ったり、光る仕様にしたりなど、思いついたことにチャレンジしていました。とにかく好奇心が旺盛で、気になったものをいじったり実験したりすることが好きな子どもだったと思います。 -

-

熊坂 駿吾 -

仕事内容

身近なインターネットサービスをユーザーのみなさまが安心・安全に利用できるよう、日々、悪いハッカーからシステムを守る。

-

自己紹介

仕事のプログラミングの休憩に、趣味のプログラミングをします。ずっとパソコンをしていると疲れるので、毎週末のアイススケートとサウナをして、パソコンを触らない時間をあえて作っています。デジタルデトックスです!

興味があることはなんでもやってみてほしい、まずは身近なものから始めよう

何をするにもモチベーションになるのは探求心だと思うので、みなさんには興味や好奇心を大切にしてほしいです。なんでもやってみて、無駄なことはないと思います。例えば、理科で習った電気の仕組みが、意外にもサイバーセキュリティに関連しているのです。「電気が流れるスピードがこのくらいだから、こういう攻撃がありそうだ」などと、予測がつくこともあるんですよ。このように、一見関係ないように思えても後からつながることがあるので、面白いと思ったり気になったりしたことはなんでもやってみて、追究してほしいです。

最近は、子どもたちがITやサイバーセキュリティにふれる機会が増えています。私たちの会社でも小学校高学年以上を対象に、サイバーセキュリティが学べる「GMO デジキッズ サマーキャンプ2025」というイベントを開催しています。興味があったら、このような場にも積極的に参加してみてほしいです。

最初は、自分の身近にあるものから挑戦してみましょう。例えば、スマートフォンの仕組みを調べてみる。どのような仕組みで動いていて、どのようにインターネットにつながっているのかを探るのも面白そうですね。そういった興味の積み重ねが、みなさんの将来につながっていくと思います。 -