-

- 東京都に関連のある仕事人

-

1976年 生まれ

出身地 兵庫県

-

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

-

出身高校

-

出身大学・専門学校

- 【このページに書いてある内容は取材日(2025年08月01日)時点のものです】

-

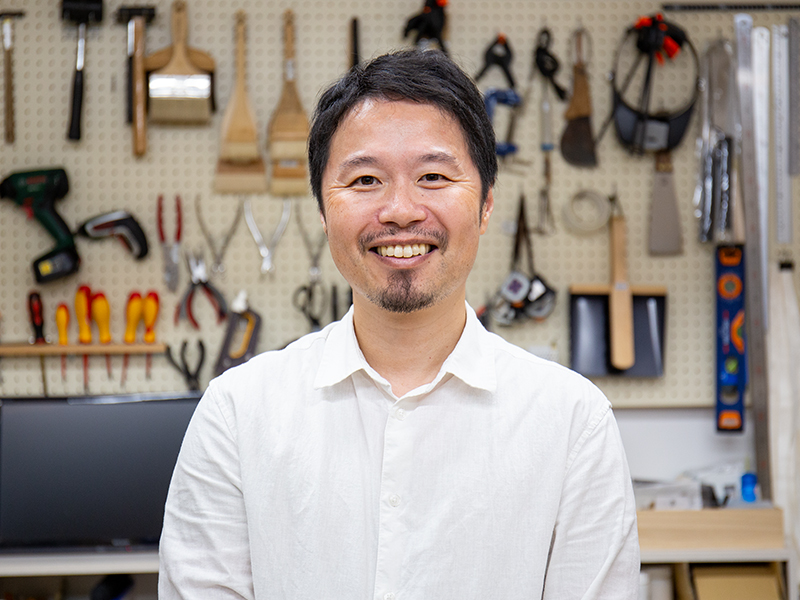

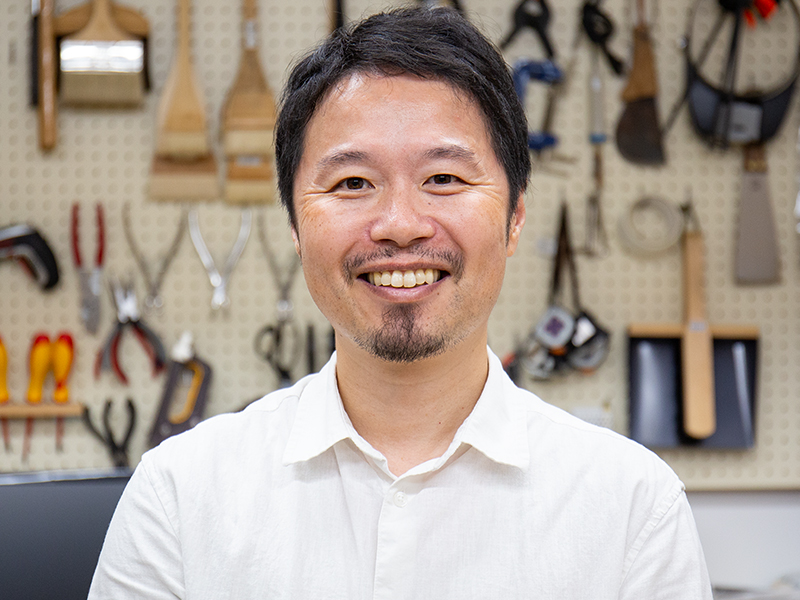

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

油絵の修復をする

私は、東京都杉並区のアトリエ兼自宅をベースに、絵画を修復する仕事をしています。美術品の修復は、油絵、日本画、彫刻など、ジャンルごとに専門性が高く、私は油絵が専門です。

東京藝術大学大学院で学んだのち、個人で修復の仕事を始めました。2017年にアトリエを新築したのと同時に、「株式会社 土師絵画工房」を設立しました。この工房で修復の仕事をしているのは、基本的に私1人です。

欧米など海外では、ほとんどの美術館に保存・修復部門があります。日本では、最近ようやく保存・修復の担当者を採用する美術館が増えてきましたが、それでも全国で15館ほどです。実際に修復の仕事を行うのは、私のような民間業者や個人のフリーランスが多いです。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

写真での記録は必須

現在、私への仕事の依頼は、公立や私立の美術館からが5割ほど、美術品の展示・販売をするギャラリーからが4割ほど。あとの1割は個人からで、収集家のほか、アーティストから自身の作品の補修などを頼まれることもあります。

電話やメールで依頼が入ったら、可能な場合はその作品を見に行きます。遠くて行けない場合には、写真を送ってもらいます。次に修復の内容を相談しますが、依頼者の要望を聞いて、必要最低限の処置を勧め、「あれもこれも」と提案しすぎないよう心がけています。医師が必要のない手術を勧めないのと同じです。

修復の内容が決まったら、作業日程や料金を話し合い、正式な受注となります。1点にかかる作業日数は、ふつう数日から10日ほどです。作業は、道具や材料がそろっている自分のアトリエでなるべく行いたいですが、美術館の収蔵品は外に出すのが難しいことも多く、週に何日かは美術館で仕事をしています。

作品を前にして、最初に行うのは写真撮影です。修復前の記録は、とても重要です。大学でも、そのための撮影技術を教えるほどです。細部まで記録できるよう高精細のカメラを使い、ライティングにも気を配って、作品の裏側や、額を外した状態なども詳細に撮影しておきます。修復中に、もとの状態を写真で確認することもありますし、破れや絵の具のはがれなどの記録は、依頼者とのトラブルを避けるためにも必須です。写真撮影は、修復の途中でもこまめに行います。作業の完了後、何をどのように修復したか詳細な報告書を作成しますが、その資料としても必要だからです。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

溶剤テストの後、細かい作業をコツコツと

修復の作業はまず作品の状態調査から行います。ライトで照らしながらよく観察した後、「溶剤テスト」といって、水やシンナー、エタノールなどの溶剤を含ませた綿棒で、作品の端の目立たない部分をこすってみます。汚れがどの溶剤で落ちるのか、どの溶剤なら絵の具が傷まないかなどを調べるテストです。油絵と聞いていた作品が、水で絵の具が溶け、「水彩画だ!」とわかって、驚いたこともあります。

テストで修復の方針が決まったら、いよいよ処置に入ります。修復は大きく分けると、「保存」のための処置と、「見た目を整える」処置の、2段階があります。保存のための処置とは、たとえば、はがれそうな絵の具の接着、ほこりの除去、絵が描かれている布地(画布、キャンバス)の破れ補修やたるみの改善、木枠の調整などです。その作品が長く良い状態で保存され、鑑賞できるようにするための処置ですね。

修復の仕事は、細かい作業を地道にコツコツやることが多いです。たとえば、油絵具のはがれ止めの処置には、「にかわ」という動物の皮由来の接着剤をよく用います。にかわを小筆にとって、ひび割れた絵の具の下に差し入れ、接着剤がつかないシートを置いて上から熱を当てると、にかわが乾いて絵の具がくっつきます。にかわは、水に溶けるので、はみ出した余分は簡単に拭き取れます。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

作業前の状態に戻せるように

あとで溶かせる接着剤や絵の具を使うなどして「処置前の状態に戻せる」ように作業をすることは、現代の美術品修復の基本的な考え方です。はるか昔には、絵の一部を想像で描き足したり、色を塗り直したり、オリジナルとはかけはなれた作品になってしまう修復が行われた時代もありました。しかし20世紀に入ると、年月による自然な劣化は作品の持ち味として受け入れ、必要以上の修復をせず、しかも「作業前の状態に戻せる」処置をして、後世に手渡すことが基本の考え方となりました。写真や文書で作業過程を詳しく記録して残すのも、このためです。

「見た目を整える」処置も、この考え方にしたがって行います。「見た目」の処置は、ギャラリーからの依頼では一般的です。絵を売るために、見た目は大切ですから。具体的な処置としては、絵の具がなくなってしまった部分に色づけする「補彩」や、絵の表面の汚れを落とすクリーニングなどがあります。油絵の補彩に油絵具は使わず、後から落とせる専用の絵の具を用い、クリーニングも作品を傷つけないよう、細心の注意を払って行います。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

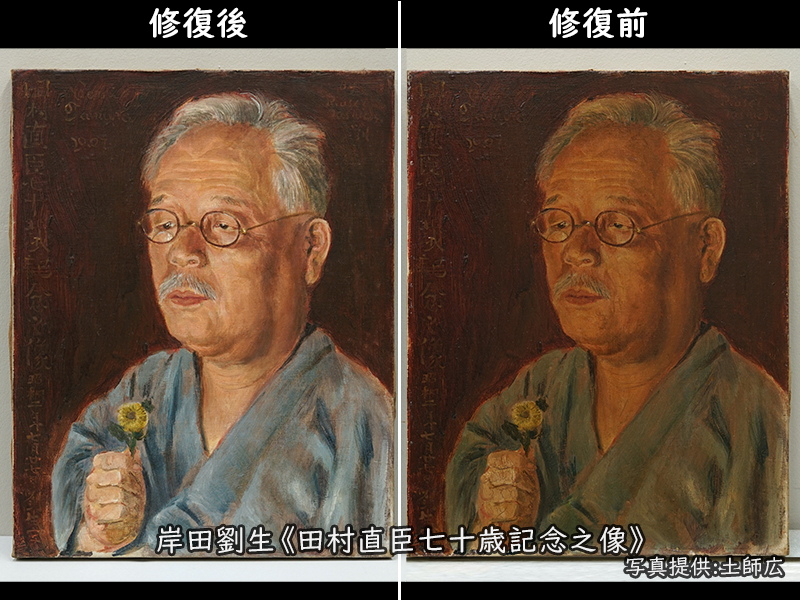

劇的に見た目が変わった、岸田劉生作品

私は、劇的に見た目が変わる修復を行った経験が何度かあります。そのうちの一つは東京国立近代美術館から依頼された、岸田劉生の作品でした。岸田劉生は、大正時代を中心に活躍した画家で、娘をモデルにした「麗子像」シリーズは有名です。修復を依頼されたのは、《田村直臣七十歳記念之像》という人物画でした。

この作品では、表面に塗られたワニスが変色していました。ワニスとは樹脂を溶剤で溶かして塗られた膜で、作品を保護し光沢を調整する効果がありますが、年月がたつと茶色っぽく変色してしまうことがあります。依頼された作品を紫外線ライトなどで調査した結果、制作のかなり後に第三者がワニスを塗ったことがわかりました。そこで美術館と相談し、作者の意図ではないことなどから、変色したワニスを取り除くことにしました。

ワニスは有機溶剤を含ませた綿でやさしくこすると、絵の具を溶かさずうまく取れることがあります。変色したワニスの下からは、制作当時の状態に近い色彩があらわれ、細部もはっきり見えるようになりました。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

画家と鑑賞者をスムーズにつなげる

私は《田村直臣七十歳記念之像》のほかに5点、岸田劉生の作品の修復を東京国立近代美術館から依頼されて行っています。これらすべての作品の修復を通じて、100年も前の画家の表現と現在の鑑賞者をスムーズにつなげることができたのではないかと思っています。この仕事のやりがいは、そこにあります。ただし修復は、目立ってはいけない仕事です。修復など何もされていないように作品が美術館に展示され、見る人の心にスムーズに届くことが目的です。

《田村直臣七十歳記念之像》は、特にワニスのせいで色合いが暗く、私も「劉生らしくない作品だな」と思ったほどです。美術館でもあまり展示されてこなかったようですが、ワニスを取り除いたら、鮮やかな色と繊細な表現があらわれ「さすが劉生だ!」と、息をのみました。今後この作品の展示機会が増えるのではないかと期待しています。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

正解がない仕事

修復の仕事の難しさは、「正解がない」ことです。

たとえばレオナルド・ダ・ヴィンチの《モナ・リザ》は、長い年月の間にくすみ、昔の修復の傷跡も見えますが、あの古びた色彩のイメージが世界中に広く定着しています。それもあって、ルーヴル美術館はクリーニングせず、あのままにしているのだと思います。逆に、劉生の《田村直臣七十歳記念之像》はこれまでさほど注目されてこなかった作品だったので、ワニスの除去によるイメージの変化を決断しやすかったともいえます。

修復の判断は、その時代の社会背景や考え方に左右されます。技術や材料も進歩します。将来、技術が進み修復の常識も大きく変われば、現在行われている処置は「ひどいやり方だった」と言われる時代が来るかもしれません。「正解」がないのです。だからこそ、将来やり直しができる材料を使い、記録を残すなど、今の時代にできる最善をつくすのが、私たち修復家の使命です。

今、世界は、「予防保存」という考え方に向かっています。人間も健康診断で生活を見直し病気を予防しますが、美術品も同じです。「劣化したら修復すればいいや」ではなく、作品が傷まないよう保存の環境を整えることが最優先されています。私も、修復の依頼者に作品の保存方法をアドバイスすることがよくあります。

絵の具も布地も、歳月とともに酸化するなどして劣化します。これは自然なことです。80歳の人にシワがまったくないのが不自然なように、絵画も、描かれたばかりのように生々しく修復してしまったら不自然になります。作品が自然で健康的に年を重ねられるよう、手助けするのが修復家の役割でもあります。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

修復家になるまで

私は中学時代、仲よし5人組の友だちがいて、少し背伸びした映画や文学に触れていました。あるとき「将来、何になる?」という話になり、私はなぜか「画家になる」と答えました。絵はちょっと得意な程度でしたが、宣言したら本気になってしまって。高校時代に美術系大学を目指す予備校に通って、武蔵野美術大学の油絵学科に合格しました。

卒業後はアルバイトをしながら絵を描いていましたが、やがて「自分は画家より別の道のほうがいいのでは」と思えてきました。であればこれからの人生をどうしようかと考えていたある日、たまたまテレビで修復家の特集を見て、絵が好きでコツコツ作業をするところが自分に向いていると思い、「これだ!」と直感しました。ネットで調べたら、東京藝術大学の大学院に専門の研究室があることがわかり、受験したら運よく入学できました。30歳のときです。

ただ、大学院を卒業しても修復家への道はなかなか険しかったです。当時、保存・修復の担当者がいる美術館はまだ5、6館で、民間の修復工房のスタッフも数人程度。じつは、美術館に就職するでもなく、工房に所属することもなく修復家として一本立ちした私の経歴は、かなりめずらしいんです。ある日、知り合いのギャラリーの店主から、岡本太郎の小さな作品の修復を「やってみる?」と任されました。勉強だと思って修復したら、とても喜んでもらえました。ギャラリーはわざわざ修復工房に頼むほどでもないと思ったのか、わずかな絵の具のはがれでした。気軽に安く頼め、一定の技術もある私は、便利だったんでしょうね。このギャラリーから別のギャラリーを紹介されて次第に顧客が増え、何とか生活していけるようになりました。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

ともに学び合い文化財を守る

修復家として仕事を始めて間もない2011年に、大きな転機が訪れました。神奈川県立近代美術館が募集した保存・修復のインターンとして、2年間、研修できることになったのです。ここで指導研究員の方に実践的な技術をたくさん教えていただき、その一つ一つが目から鱗の大きな学びでした。また修復家としても背中を押してもらえた気がして、次第に仕事に自信をつけることができました。

2011年といえば、東日本大震災が起きた年です。「全国美術館会議」という美術館のネットワークがあるのですが、そこが中心となって岩手県の陸前高田市立博物館の津波をかぶった収蔵品を盛岡の建物に移し、泥やカビを落とす応急処置をみんなでやろう、ということになりました。修復の指揮をとったのがインターンの指導研究員の方で、私もお手伝いをしたいと手を挙げました。震災後は絵画の売買がぴたっと止まり、私の仕事も開店休業の状態。時間だけはあったのです。そこで1か月ほど盛岡に常駐して作業に加わり、日替わりで全国からボランティアに集まる美術館の学芸員や修復家の連絡係を務めました。

この経験が、思いがけない財産となりました。それまで修復家どうしの交流はあまり活発ではありませんでした。それがボランティアの作業中に技術を教え合うなど、情報交換が活発に行われました。しかも毎晩、大交流会です。私は1か月も滞在していたおかげで多くの知り合いができ、やがて各地の美術館から仕事を依頼されるようにもなりました。

岩手県立美術館の方々とも交流の機会をいただき、そのご縁は今も続いていて、修復の講座で講師に招いていただいたりしています。このような開かれた場づくりは、とてもうれしいことです。美術品は公共の財産です。修復の技術を秘密にするのではなくオープンにして、ともに学び合うことは、とても大切だと思います。 -

-

土師 広 -

仕事内容

絵画の劣化や損傷を安定した状態に修復し、画家の表現と鑑賞者をスムーズにつなげる。

-

自己紹介

気になることがあると、必要以上にこだわったり、とことん調べたりすることがあります。逆に興味がないこととのギャップが大きいかもしれません。趣味でも美術館やギャラリーに行くのが好きなので、そのような鑑賞体験も仕事に役立っていると思います。

好きなことを見つけてほしい

何かの職業に就くには、少しでも好きなこと、興味のあることを追い求めるのがいちばんだと思います。興味のないことは努力も長続きしないし、仕事の中で成長するのも難しいでしょう。幅広い情報に触れれば、興味のあることを見つけられるかもしれません。

絵画修復家になるにも、絵画に興味があることは、ひとつの才能だと思います。絵を描くのがヘタでもあまり関係ありません。自分の経験からいうと、美術のことだけではなく化学の勉強もしておいたほうがいいですね。作品の調査や理解に必要ですし、修復では溶剤などの化学薬品を使います。私は化学の基礎を学んでおかなかったので、大学院に入った当初は苦労しました。

最近は美術館で保存・修復担当の採用が増えるなど、絵画修復家になる道も広がってきています。興味があれば、チャレンジしてみてはいかがでしょう。 -